北仲通にできた水際線プロムナードのことを前回の記事で書いたが、今日はその水際線周辺の昔の姿を掲載しておきたいと思う。

冒頭の地図は昭和30年代のもので、当時は第三管区海上保安本部や横浜地方海難審判所などがこの地域にあった。

海に関する様々な発祥の地だったので、再開発されるまではいろいろな碑が建っていた。

それらをご覧いただこうかね。

![]()

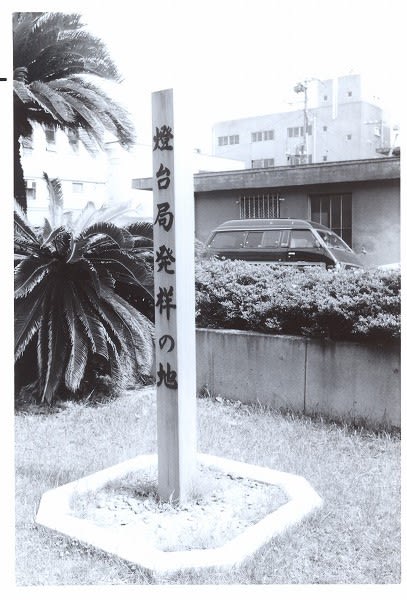

灯台局発祥の地。

ずいぶんと簡易な碑だった。

![]()

前回の記事にも書いたように、「洋式試験灯台」の完成時には明治天皇、皇后両陛下の行幸があったそうだ。

それを記念する大きな碑が海辺に建っていた。

![]()

ここを再開発するときに、この記念碑を抜いてしまったようだが、いったいどこに持って行ったのだろうか。

一帯の再開発が終わったら行幸碑は戻ってくるのかな。

![]()

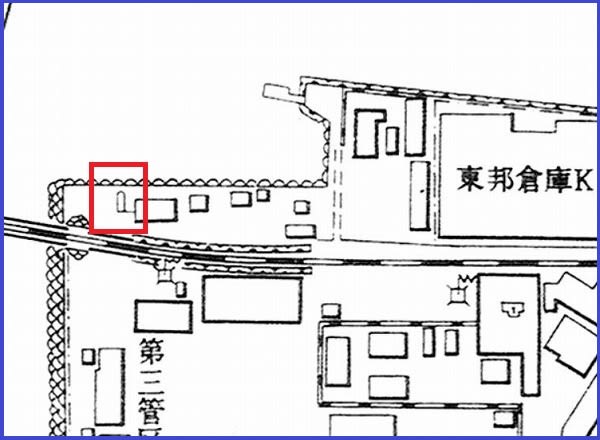

先ほどの昭和30年代の地図を拡大してみた。

ちゃんと記念碑マークが記載されているでしょ。

![]()

航路標識事務所の敷地内に建っていた「電信初試験の地記念碑」。

ほかに事務所の門柱も残っていたはずなのだが…

![]()

灯台補給船「若草」の錨。

灯台設備の消耗品の補充や、点検修理、灯台守への生活物資の補給などを行っていた船を灯台補給船という。

この錨、いまは何処に…

以上のモノたちは、旧運輸省の敷地内にあったのだが、次にご覧いただくのは昔の海岸線である。

![]()

1970年代の護岸で、右奥に見えているのは弁天橋。

![]()

赤で示した護岸である。

![]()

明治時代の石積みだと思う。

![]()

1992年ごろの風景。

![]()

こんな砂浜があったのだ。

![]()

この角地だ。(昭和30年代の地図)

![]()

先月撮影した同じ場所の風景。

![]()

1992年頃の撮影。

護岸の先にこんな小屋があった。

![]()

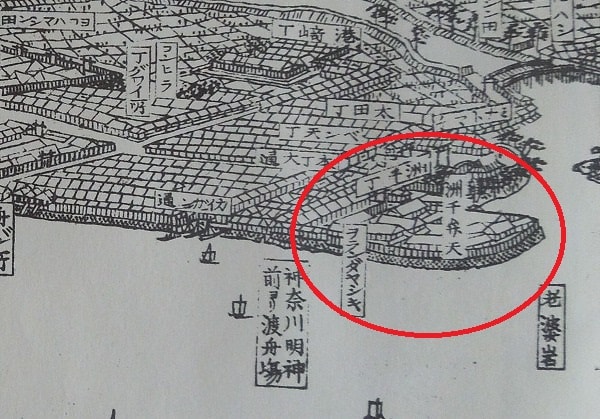

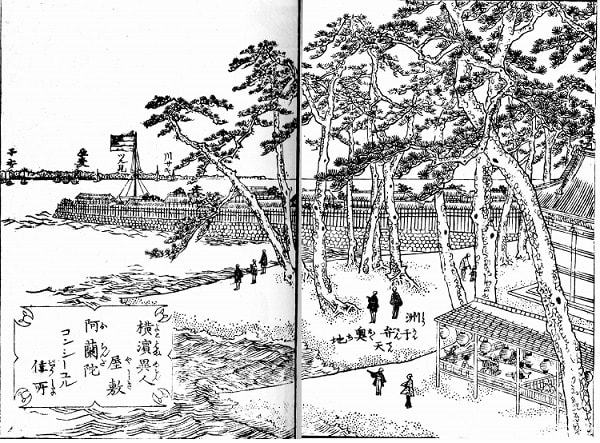

『開港見聞誌』に描かれたこの場所。

文久2年(1862)の状況である。

![]()

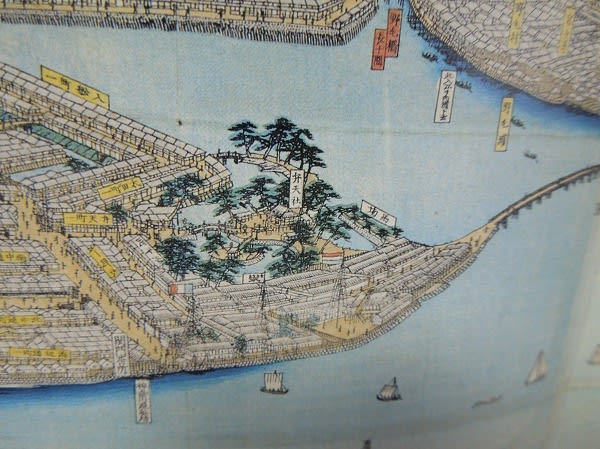

「御開港横浜之全図」。万延元年(1860)。

![]()

「御開港横浜之図」。文久3年(1863)。

![]()

『開港見聞誌』に描かれた洲干弁天とオランダコンシュル。

なんとなく昔のままの風景が現代に残っているような気がする…

![]()

さて、その弁天様の名残……

ではない。

![]()

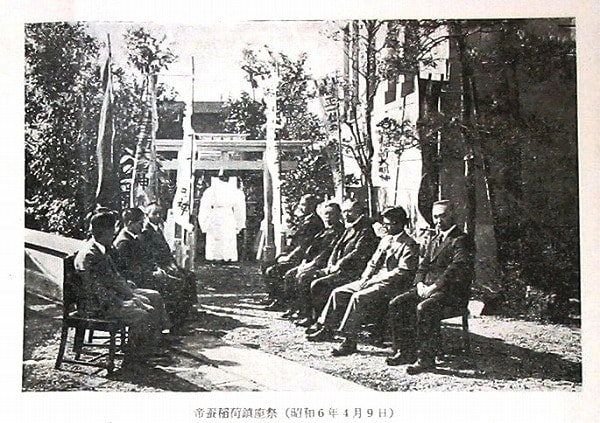

帝蚕倉庫事務所横の茂みの中にあったお帝蚕稲荷である。

![]()

再開発が始まるずっと前に消えてしまった。

いったい何処へ…

天皇の行幸碑といい、お稲荷さんといい、こういうものを簡単に撤去してしまっていいのかなぁ…

![]()

昭和6年に行われた帝蚕稲荷鎮座祭。(『帝産倉庫35年史』より)

最後に、生糸に関する鉄道の遺構を掲載しておこうかな。

![]()

これを撮影した1992年当時、貨物線の線路は廃線になっていたが、外した枕木がその辺に転がっていた。

生糸検査所が現役の頃は、この貨物線が活躍したのだろうね。

この鉄橋が大岡川橋梁であり、現在の港第3橋梁として汽車道に転用されているのだ。

![]()

運輸省官舎の敷地内に残っていた枕木の跡。

当時の枕木を残しておいて、シルク博物館で展示するとか、あるいは何かに転用するとかすれば良かったのになぁ…と、今になって思っている。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

冒頭の地図は昭和30年代のもので、当時は第三管区海上保安本部や横浜地方海難審判所などがこの地域にあった。

海に関する様々な発祥の地だったので、再開発されるまではいろいろな碑が建っていた。

それらをご覧いただこうかね。

灯台局発祥の地。

ずいぶんと簡易な碑だった。

前回の記事にも書いたように、「洋式試験灯台」の完成時には明治天皇、皇后両陛下の行幸があったそうだ。

それを記念する大きな碑が海辺に建っていた。

ここを再開発するときに、この記念碑を抜いてしまったようだが、いったいどこに持って行ったのだろうか。

一帯の再開発が終わったら行幸碑は戻ってくるのかな。

先ほどの昭和30年代の地図を拡大してみた。

ちゃんと記念碑マークが記載されているでしょ。

航路標識事務所の敷地内に建っていた「電信初試験の地記念碑」。

ほかに事務所の門柱も残っていたはずなのだが…

灯台補給船「若草」の錨。

灯台設備の消耗品の補充や、点検修理、灯台守への生活物資の補給などを行っていた船を灯台補給船という。

この錨、いまは何処に…

以上のモノたちは、旧運輸省の敷地内にあったのだが、次にご覧いただくのは昔の海岸線である。

1970年代の護岸で、右奥に見えているのは弁天橋。

赤で示した護岸である。

明治時代の石積みだと思う。

1992年ごろの風景。

こんな砂浜があったのだ。

この角地だ。(昭和30年代の地図)

先月撮影した同じ場所の風景。

1992年頃の撮影。

護岸の先にこんな小屋があった。

『開港見聞誌』に描かれたこの場所。

文久2年(1862)の状況である。

「御開港横浜之全図」。万延元年(1860)。

「御開港横浜之図」。文久3年(1863)。

『開港見聞誌』に描かれた洲干弁天とオランダコンシュル。

なんとなく昔のままの風景が現代に残っているような気がする…

さて、その弁天様の名残……

ではない。

帝蚕倉庫事務所横の茂みの中にあったお帝蚕稲荷である。

再開発が始まるずっと前に消えてしまった。

いったい何処へ…

天皇の行幸碑といい、お稲荷さんといい、こういうものを簡単に撤去してしまっていいのかなぁ…

昭和6年に行われた帝蚕稲荷鎮座祭。(『帝産倉庫35年史』より)

最後に、生糸に関する鉄道の遺構を掲載しておこうかな。

これを撮影した1992年当時、貨物線の線路は廃線になっていたが、外した枕木がその辺に転がっていた。

生糸検査所が現役の頃は、この貨物線が活躍したのだろうね。

この鉄橋が大岡川橋梁であり、現在の港第3橋梁として汽車道に転用されているのだ。

運輸省官舎の敷地内に残っていた枕木の跡。

当時の枕木を残しておいて、シルク博物館で展示するとか、あるいは何かに転用するとかすれば良かったのになぁ…と、今になって思っている。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね