先週訪ねたシルクロード手織り絨毯展のなかでは、ノリタケの展示即売会も開催されていた。

明治・大正時代のオールド・ノリタケは真葛焼きのように相当数が海外に流出していったそうだ。それらを買い戻してきた製品がここに並べられていた。

![]()

金彩花紋四人揃チョコレートセット(1911年)。250,000円。

なんでこれがチョコレートなのかと思ったが、販売担当のノリタケ研究家によると、昔は飲み物だったという。

![]()

同じくティーセット(280,000円)。

![]()

本金盛薔薇紋耳付花瓶(750,000円)。

![]()

版画のように何回も色を重ねて焼くのではなく、1回で仕上げているというからすごい!

縁は金を塗り込んでいる。これだけでも本体価格の半分以上はしているのかも。

![]()

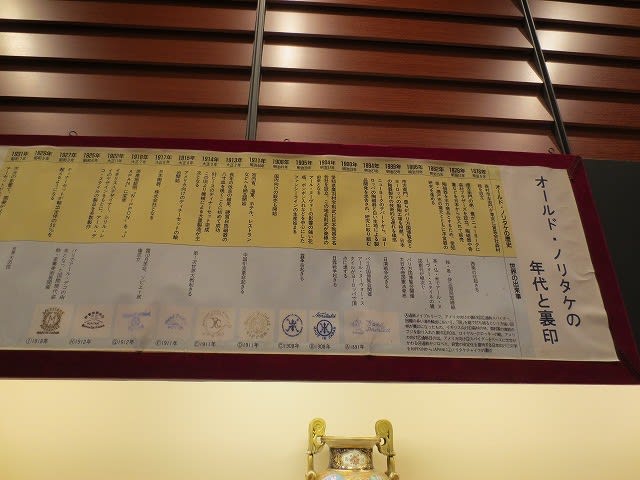

ノリタケの歴史。

明治9年 森村市左衛門が東京に防衛機会社森村組を設立。

同 11年 市左衛門の弟・豊がニューヨークに森村ブラザーズを設立。陶磁器や骨董品などを日本から仕入れて販売。

同 15年 陶磁器を主力商品とするため、洋食器の研究を進める。

同 22年 パリ万博とヨーロッパの製陶工場を視察し、日本の技術的な遅れを痛感。

同 27年 ニューヨークのデパートから白い生地による製品開発を忠告され研究に取り組む。

同 37年 愛知県鷹羽村字則武に日本陶器合名会社を設立。この地名「則武」が商標の由来となる。

同 38年 アールヌーボーの影響の強い花瓶、ボンボン入れなどの生産が始まる。

同 41年 国内向けの販売も始まる。

同 44年 宮内省、海軍、ホテル、レストランなどへも納品開始。

大正2年 硬質白色磁器の八寸皿を焼くことに成功。

同 4年 アメリカ向けのディナーセットの輸出開始。

同 11年 アール・デコ・スタイルの製品を多数製作。

昭和3年 ディナーセットが輸出の50%を超える。

![]()

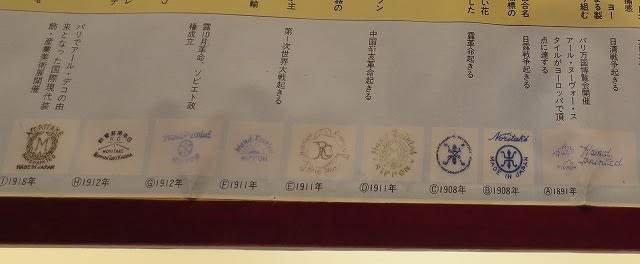

製造年によって裏印が異なるそうだ。

クモのような印のB・Cには意味があるそうだ。困難の「困」の文字をデザイン化したもので、それを槍で突き刺しているのだ。

あらゆる困難、壁に立ち向かっていくという、当時の不屈の精神が宿っている。

![]()

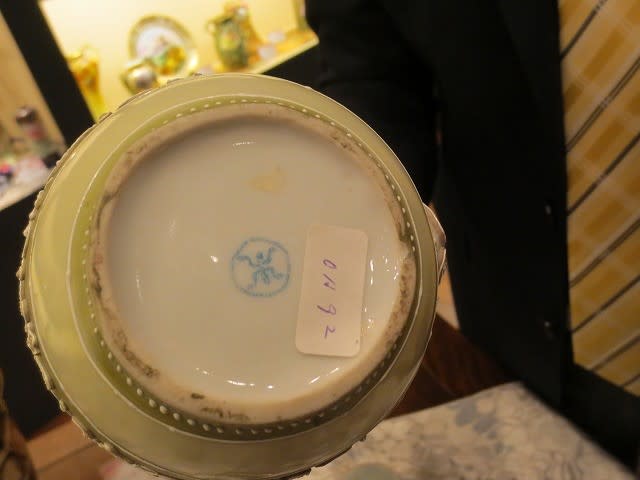

1908年製。

![]()

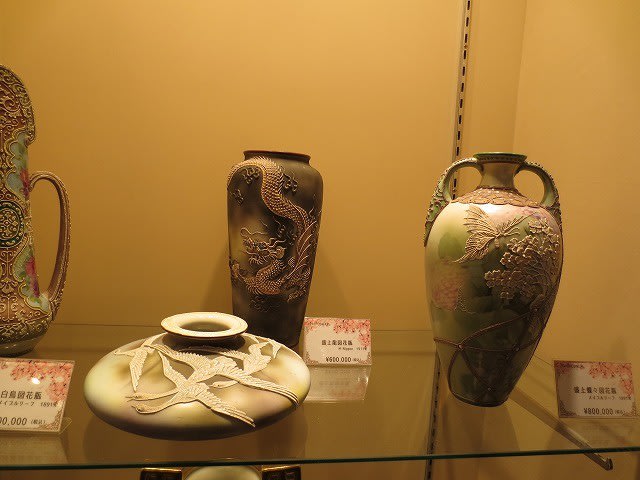

中央奥は盛上龍図花瓶(1911年)。600,000円。龍のウロコがすごい。目玉の青と舌の赤がいいポイントになっている。

右は盛上蝶々図花瓶(1891年)。800,000円。120年近く前の作品。アメリカの家庭で大事に使われてきたことが分かる。

![]()

本金彩フィッシュセット(1911年)。800,000円。こんな皿に乗っかる魚はどんな料理が合うのか。

少なくとも鯉の甘酢あんかけは無理だな。スズキのパイ包みか。

![]()

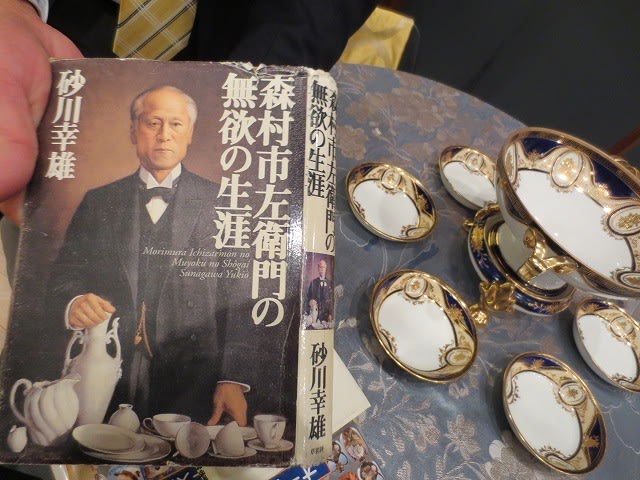

ノリタケ研究家が教えてくれた本。さっそく図書館で借りてきた。

最初の数ページを読んだだけでも、森村市左衛門はすごい人だと分かる。

上に書いた年表にもあるとおり、彼は明治37年に愛知県鷹羽村字則武で日本陶器合名会社を設立している。これが現在のノリタケになるわけだが、同社は芝浦製作所から頼まれて送電線に用いる碍子(陶器製の絶縁体)も製造することになったが、それがのちの日本ガイシである。

また、将来は洋式トイレが普及するのを見込んで、そのための工場を新設し便器の製造を始めた。それが東洋陶器、現在のTOTOである。

さらに、日本碍子は自動車用の点火栓の製造も始めたが、その部門を独立させた会社が、今の日本特殊陶業だ。

森村市左衛門と一緒に会社を経営していた大倉孫兵衛の長男・大倉和親が、家内工業的な伊奈製陶所に資本を投入し設立したのが株式会社伊奈製陶(現INAX)である。

このように5つの製陶業のメーカーを育ててきた森村市左衛門であるが、もっとすごいのは学校教育に対する支援だった。

明治34年に「森村豊明会」という組織を立ち上げ、早稲田、慶応などの大学へ支援活動を行い、日本女子大学教育学部の新設資金のすべてを拠出しているのである。

さらに、さらに、自邸内に幼稚園と小学校まで自費で建設してしまうから凄い。この学校が現在の森村学園だ。

一文字だけ違う「森友学園」がずっと話題になっているが、コチラとは比べようもないよね。

そしてもう一つ、学部新設に関して資金の出所が問題になっている「加計学園」。コッチもお話にならない……

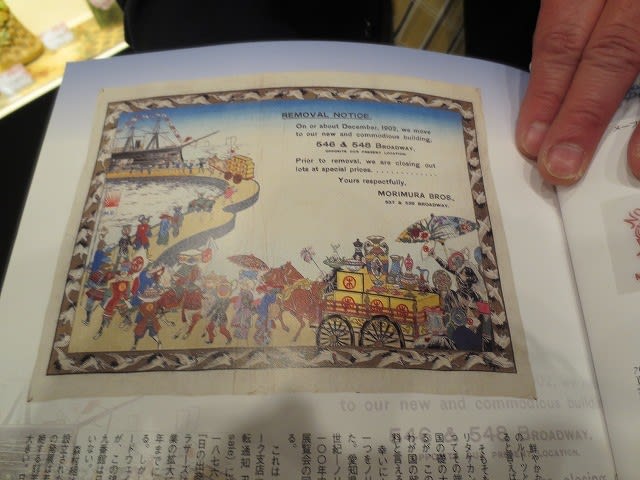

![]()

横浜港からの輸出に向けて運び込まれるノリタケの洋食器。

この本の題名を聞くのを忘れてしまった……。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

明治・大正時代のオールド・ノリタケは真葛焼きのように相当数が海外に流出していったそうだ。それらを買い戻してきた製品がここに並べられていた。

金彩花紋四人揃チョコレートセット(1911年)。250,000円。

なんでこれがチョコレートなのかと思ったが、販売担当のノリタケ研究家によると、昔は飲み物だったという。

同じくティーセット(280,000円)。

本金盛薔薇紋耳付花瓶(750,000円)。

版画のように何回も色を重ねて焼くのではなく、1回で仕上げているというからすごい!

縁は金を塗り込んでいる。これだけでも本体価格の半分以上はしているのかも。

ノリタケの歴史。

明治9年 森村市左衛門が東京に防衛機会社森村組を設立。

同 11年 市左衛門の弟・豊がニューヨークに森村ブラザーズを設立。陶磁器や骨董品などを日本から仕入れて販売。

同 15年 陶磁器を主力商品とするため、洋食器の研究を進める。

同 22年 パリ万博とヨーロッパの製陶工場を視察し、日本の技術的な遅れを痛感。

同 27年 ニューヨークのデパートから白い生地による製品開発を忠告され研究に取り組む。

同 37年 愛知県鷹羽村字則武に日本陶器合名会社を設立。この地名「則武」が商標の由来となる。

同 38年 アールヌーボーの影響の強い花瓶、ボンボン入れなどの生産が始まる。

同 41年 国内向けの販売も始まる。

同 44年 宮内省、海軍、ホテル、レストランなどへも納品開始。

大正2年 硬質白色磁器の八寸皿を焼くことに成功。

同 4年 アメリカ向けのディナーセットの輸出開始。

同 11年 アール・デコ・スタイルの製品を多数製作。

昭和3年 ディナーセットが輸出の50%を超える。

製造年によって裏印が異なるそうだ。

クモのような印のB・Cには意味があるそうだ。困難の「困」の文字をデザイン化したもので、それを槍で突き刺しているのだ。

あらゆる困難、壁に立ち向かっていくという、当時の不屈の精神が宿っている。

1908年製。

中央奥は盛上龍図花瓶(1911年)。600,000円。龍のウロコがすごい。目玉の青と舌の赤がいいポイントになっている。

右は盛上蝶々図花瓶(1891年)。800,000円。120年近く前の作品。アメリカの家庭で大事に使われてきたことが分かる。

本金彩フィッシュセット(1911年)。800,000円。こんな皿に乗っかる魚はどんな料理が合うのか。

少なくとも鯉の甘酢あんかけは無理だな。スズキのパイ包みか。

ノリタケ研究家が教えてくれた本。さっそく図書館で借りてきた。

最初の数ページを読んだだけでも、森村市左衛門はすごい人だと分かる。

上に書いた年表にもあるとおり、彼は明治37年に愛知県鷹羽村字則武で日本陶器合名会社を設立している。これが現在のノリタケになるわけだが、同社は芝浦製作所から頼まれて送電線に用いる碍子(陶器製の絶縁体)も製造することになったが、それがのちの日本ガイシである。

また、将来は洋式トイレが普及するのを見込んで、そのための工場を新設し便器の製造を始めた。それが東洋陶器、現在のTOTOである。

さらに、日本碍子は自動車用の点火栓の製造も始めたが、その部門を独立させた会社が、今の日本特殊陶業だ。

森村市左衛門と一緒に会社を経営していた大倉孫兵衛の長男・大倉和親が、家内工業的な伊奈製陶所に資本を投入し設立したのが株式会社伊奈製陶(現INAX)である。

このように5つの製陶業のメーカーを育ててきた森村市左衛門であるが、もっとすごいのは学校教育に対する支援だった。

明治34年に「森村豊明会」という組織を立ち上げ、早稲田、慶応などの大学へ支援活動を行い、日本女子大学教育学部の新設資金のすべてを拠出しているのである。

さらに、さらに、自邸内に幼稚園と小学校まで自費で建設してしまうから凄い。この学校が現在の森村学園だ。

一文字だけ違う「森友学園」がずっと話題になっているが、コチラとは比べようもないよね。

そしてもう一つ、学部新設に関して資金の出所が問題になっている「加計学園」。コッチもお話にならない……

横浜港からの輸出に向けて運び込まれるノリタケの洋食器。

この本の題名を聞くのを忘れてしまった……。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね