内容が不透明なまま、土地規制法がとうとう成立してしまった。この法律を考えるとき、思い出すのは要塞地帯法だ。東京が首都となり東京湾の防衛が重要になったため、明治32年につくられた法律で、三浦半島は全域が要塞地帯に指定された。

どこを要塞地帯とするかは、第1条から第3条で次のように規定されている。

第1条 要塞地帯とは国防のために建造された施設の周囲の区域をいう。

第2条 要塞地帯の幅員は防御すべき施設の突出部をつないだ線から、外側の区域で次の三区に分ける。

第3条 第一区は250間(約455m)、第二区は750間(約1.4km)、第三区は2,250間(約4.1km)。

これらの区域では軍施設への立ち入り、写生・写真撮影などは許可制になった。

そして昭和15年、要塞地帯法が改正され、第一区は1km、第二区は5km、第三区は14kmに拡大される。撮影は許可制だったとはいえ、カメラをぶら下げて海岸を歩いていただけで憲兵に捕まったというニュースも新聞には出ているので、相当きびしく対応していたのだろうね。

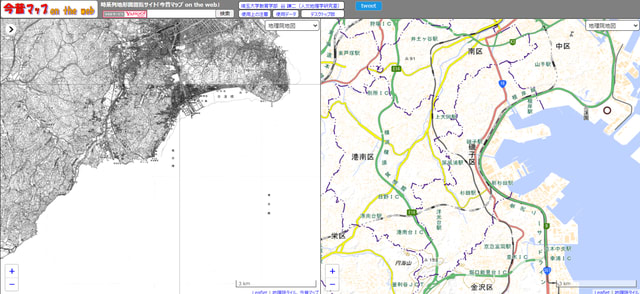

当然、地図の作成などはいちいち要塞司令部の許可が必要で、やがてこんな妙な地図が作られることになる。

![]()

埼玉大学の今昔マップより。左は大正12年発行の地図。本牧から金沢、横須賀方面にかけてきれいな海岸線まで描かれている。

![]()

それが昭和8年の地図になると磯子から先は空白になっている。要塞地帯ということで消されたのだ。

地図から消しても意味はなかったのだがね。米軍は精密な地図を作っていたのだからね。

さて、そんな要塞地帯を現代の我々でも体感できるものがある。要塞地帯標だ。細長い石柱で、横須賀方面ではたくさん残されているようだ。それらは、こちらのサイトに集められているので確認してみよう。

ほとんどが第一区だが、第三区の地帯標が一本だけ掲載されている。藤沢市役所構内に建てられているが、保存のためどこかから移設したようだ。

第三区だから横須賀から14キロ地点にあったのだろうが、それは何処だったのか。金沢から磯子の辺りかな。

そんな貴重な第三区地帯標であるが、一昨年、知り合いの方から本物の「東京湾要塞第三区地帯標」を見せてもらった。その方の話では、南区のお三の宮の工事現場から出土したという。ここまで第三区だったとは思えないので、どこかに建っていたものを、そこの地主が移動して保管していたのかもしれない。

![]()

東京湾要塞第三区地帯標

![]()

第五四号

![]()

海軍省

![]()

昭和十六年七月三十日 建設

これがどこかに設置保存されることを願っているのだが、果たしてどうなるか……。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

どこを要塞地帯とするかは、第1条から第3条で次のように規定されている。

第1条 要塞地帯とは国防のために建造された施設の周囲の区域をいう。

第2条 要塞地帯の幅員は防御すべき施設の突出部をつないだ線から、外側の区域で次の三区に分ける。

第3条 第一区は250間(約455m)、第二区は750間(約1.4km)、第三区は2,250間(約4.1km)。

これらの区域では軍施設への立ち入り、写生・写真撮影などは許可制になった。

そして昭和15年、要塞地帯法が改正され、第一区は1km、第二区は5km、第三区は14kmに拡大される。撮影は許可制だったとはいえ、カメラをぶら下げて海岸を歩いていただけで憲兵に捕まったというニュースも新聞には出ているので、相当きびしく対応していたのだろうね。

当然、地図の作成などはいちいち要塞司令部の許可が必要で、やがてこんな妙な地図が作られることになる。

埼玉大学の今昔マップより。左は大正12年発行の地図。本牧から金沢、横須賀方面にかけてきれいな海岸線まで描かれている。

それが昭和8年の地図になると磯子から先は空白になっている。要塞地帯ということで消されたのだ。

地図から消しても意味はなかったのだがね。米軍は精密な地図を作っていたのだからね。

さて、そんな要塞地帯を現代の我々でも体感できるものがある。要塞地帯標だ。細長い石柱で、横須賀方面ではたくさん残されているようだ。それらは、こちらのサイトに集められているので確認してみよう。

ほとんどが第一区だが、第三区の地帯標が一本だけ掲載されている。藤沢市役所構内に建てられているが、保存のためどこかから移設したようだ。

第三区だから横須賀から14キロ地点にあったのだろうが、それは何処だったのか。金沢から磯子の辺りかな。

そんな貴重な第三区地帯標であるが、一昨年、知り合いの方から本物の「東京湾要塞第三区地帯標」を見せてもらった。その方の話では、南区のお三の宮の工事現場から出土したという。ここまで第三区だったとは思えないので、どこかに建っていたものを、そこの地主が移動して保管していたのかもしれない。

東京湾要塞第三区地帯標

第五四号

海軍省

昭和十六年七月三十日 建設

これがどこかに設置保存されることを願っているのだが、果たしてどうなるか……。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね