2012年5月21日に金環日食が見られるということで、あちこちのホームページや新聞記事、テレビ番組などがその話題を取り上げていますが、はたして当日の天気はどうなるのでしょうか。

気象庁の週間天気予報によると、5月21日は「曇り時々晴れ」となっています。その「時々」というのが、金環日食の時間帯であることを祈るばかりですね。

その金環日食が首都圏で見られるのは173年ぶりとか。しかも、中心線が横浜の北部を通過するため、緑区や旭区などではかなりフィーバーしているようです。

そんな21日に備えて、私はこんな日食グラスを買ってしまいました。

![]()

でも、これは金環日食観察のためだけではありません。

その半月後には「金星の太陽面通過」という天体ショーが見られるのです。

2012年6月6日、太陽・金星・地球が一直線に並ぶため、太陽の前を金星が通過していく様子が観察できます。

皆さんが今回購入した日食グラスは、6月6日にも活躍してくれそうですので、日食が終わったからといって捨てないようにしましょうね。

さて、この金星が太陽面を通過するという現象は、どんな間隔で発生しているのでしょうか。

前回は2004年6月8日に起こっています。8年前ですね。

しかし、その前となると1882年12月であり、さらにその前はというと8年前の1874年12月になります。

そして、今回のあとに起こる「金星の太陽面通過現象」は、2117年12月と、その8年後の2125年12月といわれています。

なんだか8年周期と100年以上周期とがセットになって発生していうような感じですね。

さて、冒頭に掲載した写真は山手にある山手のフェリス女学院ですが、

![]()

その敷地内に、こんな記念碑が建っています。

正面は「金星太陽面経過観測地点」という文字が彫られています。

側面には「 一八七四年十二月九日メキシコ観測隊」、背面には「一九七四年十二月九日建立」。

あまりにも小さくて、植木が茂ってきたりすると見えにくくなる記念碑なので、最近こんな解説板が設置されました。

![]()

1874年のときは日本が観測に最も適していたため、長崎にアメリカ隊、神戸にフランス隊が来日し、横浜ではメキシコ隊と日本隊が観測を行ったそうです。

この小さなモニュメントは昭和49年(1974)、100年前の観測を記念して神奈川県天文アマチュア連合が設立期成会をつくり、県と市の協力のもとに碑を建立しました。

今でこそ、誰でも見ることができる歩道に近い場所に設置されていますが、以前は校門の裏側、簡単には入れない場所に建っていたのを思い出します。

![]()

これが、以前の姿。

![]()

守衛さんに断って撮影したものです。

ところで、1874年に行われた横浜での金星観測は、この山手と同時に、野毛山でも行われていました。

その記念碑が神奈川県立音楽堂の前に建立されています。

![]()

もっと近づいてみましょう。

![]()

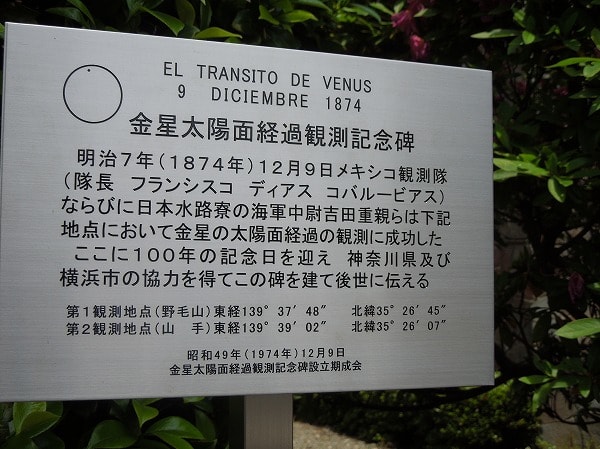

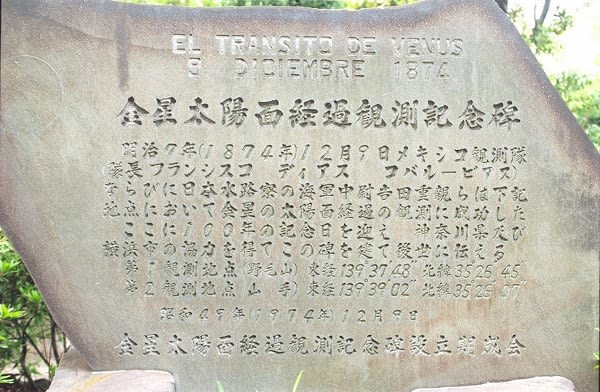

金星太陽面経過観測記念碑と題して、次の文言が刻まれています。

明治7年(1874年)12月9日メキシコ観測隊(隊長フランシスコ ディアス コバルービアス)ならびに日本水路寮の海軍中尉吉田重親らは下記地点において金星の太陽面経過の観測に成功した

ここに100年の記念日を迎え 神奈川県及び横浜市の協力を得てこの碑を建て後世に伝える

第1観測地点(野毛山)東経139°37′48″ 北緯35°26′45″

第2観測地点(山 手)東経139°39′02″ 北緯35°26′07″

昭和49年(1974年)12月9日

金星太陽面経過観測記念碑建立期成会

野毛山と山手はどちらも小高い丘陵です。しかも両者の間には関内・関外という平坦な町が広がっています。

私は天体観測の愛好家ではないのでよく分かりませんが、おそらくこういった地理的な条件が観測に適していたのでしょうかね。

しかし、両地点は緯度で見るとわずかですが38" の差があります。素人的な考えからすると、東西方向か南北方向か、どちらかを一直線にしてみたくなります。

なぜ同じ北緯の場所で観測していなかったのでしょうかね。

この記念碑を見るたびに、いつも疑問に思っています。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

気象庁の週間天気予報によると、5月21日は「曇り時々晴れ」となっています。その「時々」というのが、金環日食の時間帯であることを祈るばかりですね。

その金環日食が首都圏で見られるのは173年ぶりとか。しかも、中心線が横浜の北部を通過するため、緑区や旭区などではかなりフィーバーしているようです。

そんな21日に備えて、私はこんな日食グラスを買ってしまいました。

でも、これは金環日食観察のためだけではありません。

その半月後には「金星の太陽面通過」という天体ショーが見られるのです。

2012年6月6日、太陽・金星・地球が一直線に並ぶため、太陽の前を金星が通過していく様子が観察できます。

皆さんが今回購入した日食グラスは、6月6日にも活躍してくれそうですので、日食が終わったからといって捨てないようにしましょうね。

さて、この金星が太陽面を通過するという現象は、どんな間隔で発生しているのでしょうか。

前回は2004年6月8日に起こっています。8年前ですね。

しかし、その前となると1882年12月であり、さらにその前はというと8年前の1874年12月になります。

そして、今回のあとに起こる「金星の太陽面通過現象」は、2117年12月と、その8年後の2125年12月といわれています。

なんだか8年周期と100年以上周期とがセットになって発生していうような感じですね。

さて、冒頭に掲載した写真は山手にある山手のフェリス女学院ですが、

その敷地内に、こんな記念碑が建っています。

正面は「金星太陽面経過観測地点」という文字が彫られています。

側面には「 一八七四年十二月九日メキシコ観測隊」、背面には「一九七四年十二月九日建立」。

あまりにも小さくて、植木が茂ってきたりすると見えにくくなる記念碑なので、最近こんな解説板が設置されました。

1874年のときは日本が観測に最も適していたため、長崎にアメリカ隊、神戸にフランス隊が来日し、横浜ではメキシコ隊と日本隊が観測を行ったそうです。

この小さなモニュメントは昭和49年(1974)、100年前の観測を記念して神奈川県天文アマチュア連合が設立期成会をつくり、県と市の協力のもとに碑を建立しました。

今でこそ、誰でも見ることができる歩道に近い場所に設置されていますが、以前は校門の裏側、簡単には入れない場所に建っていたのを思い出します。

これが、以前の姿。

守衛さんに断って撮影したものです。

ところで、1874年に行われた横浜での金星観測は、この山手と同時に、野毛山でも行われていました。

その記念碑が神奈川県立音楽堂の前に建立されています。

もっと近づいてみましょう。

金星太陽面経過観測記念碑と題して、次の文言が刻まれています。

明治7年(1874年)12月9日メキシコ観測隊(隊長フランシスコ ディアス コバルービアス)ならびに日本水路寮の海軍中尉吉田重親らは下記地点において金星の太陽面経過の観測に成功した

ここに100年の記念日を迎え 神奈川県及び横浜市の協力を得てこの碑を建て後世に伝える

第1観測地点(野毛山)東経139°37′48″ 北緯35°26′45″

第2観測地点(山 手)東経139°39′02″ 北緯35°26′07″

昭和49年(1974年)12月9日

金星太陽面経過観測記念碑建立期成会

野毛山と山手はどちらも小高い丘陵です。しかも両者の間には関内・関外という平坦な町が広がっています。

私は天体観測の愛好家ではないのでよく分かりませんが、おそらくこういった地理的な条件が観測に適していたのでしょうかね。

しかし、両地点は緯度で見るとわずかですが38" の差があります。素人的な考えからすると、東西方向か南北方向か、どちらかを一直線にしてみたくなります。

なぜ同じ北緯の場所で観測していなかったのでしょうかね。

この記念碑を見るたびに、いつも疑問に思っています。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね