今年初の中華麺は、どこで何を食べるか、元旦からいろいろ思いを巡らしていた。

「一楽」の週替わり麺ランチにするか、それとも「獅門酒楼」の麺ランチにするか、本来ならば一年の計を立てなければいけない日なのに、今年もまた中華街ランチで頭が一杯になってしまった…

で、正月休みが明けて、両店の今週のメニューを見ると、「一楽」では「播磨灘産カキ入りサンラータン麺」が登場していた。牡蠣入りの酸辣だ、旨そうだなと思う。

一方の「獅門酒楼」では「キノコとアサリのあんかけ カタヤキそば & 茹でワンタン 」だ。長いことあんかけカタヤキソバを食べていないなぁ…なんてことを思い出し、こちらも捨てられない。

そんな風に考えていたのに、たまたま「雲龍」の前を通ったらダクトからカレー風味の旨そうな匂いが漂ってきたではないか。

〈ああ…これは排骨を揚げているんだなぁ〉と思うと、もうたまらない。

完全な排骨麺腹になってしまった。

ガラリとドアを開けると、厨房からおばさんが顔を出した。

新年の挨拶もそこそこに排骨麺を注文する。

待つことしばし。

やがてジュージュー音を立てたドンブリが運ばれてきた。

早く写真を撮らなければと思うのだが、湯気がすごい。レンズが曇ってしまい、まともな撮影ができないのだ。

ということで、上の写真のようになってしまった。

画像は悪いが、ここの排骨麺は最高だね。

相変わらず美味しい♪

![]()

テレビも新聞も見ず、一気に食べきってしまった。

もちろんスープも完飲だぁ!

ということで、今年最初の中華ソバは「雲龍」の排骨麺で始まったわけだが、今日はオマケ記事を一つ載せておこうかな。

「セントラルグリル」の隣にあった蕎麦屋の跡地から出てきた、あのレンガ積み遺構のその後だ。

![]()

12月31日に通りかかったら、こんな風になっていた。

保存に向けて動き出したようである。

![]()

なかなかいい感じではないか。

![]()

どうやらこの板に建物の由来が書かれるようだ。

![]()

![]()

![]()

専門家に訊いたところ、これは「開通合名会社」の遺構だという。

![]()

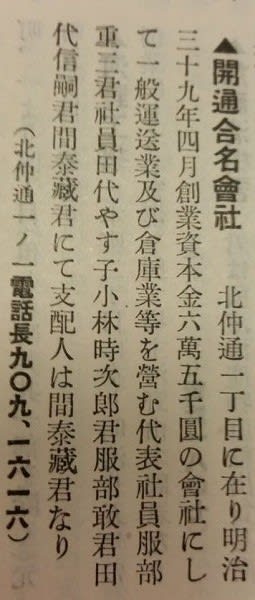

これは『横浜社会辞彙』(大正7年)に掲載されている会社の概要。

所在地は北仲通1-1となっている。まさにあの場所、北仲通1-1だ。

そして、これが明治39年に創業された運送及び倉庫業の会社であり、代表社員は服部重三であったことが分かる。その他に社員として田代やす子、小林時次郎、服部敢などが載っている。

![]()

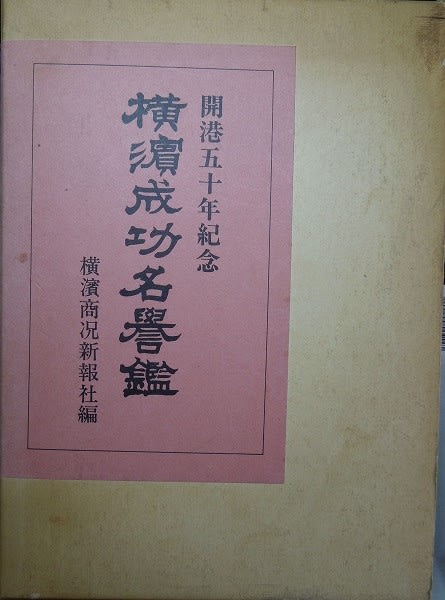

しかし、ここで念のために、もう一冊『横濱成功名誉鑑』(明治43年)をひも解いてみる。

![]()

開通合名会社の社長が掲載されていた。

だが、その人の名は服部敢。

住所は南太田町になっているが、これは多分この人の住んでいる場所なのだろうね。この本は会社の案内ではなく人物の紹介なのだから。

しかし、創業年は『横浜社会辞彙』と違って、こちらでは服部敢が明治10年に会社を起こしたと書いてある。

……。

う~ん、どうなっているのだろう。

『横濱成功名誉鑑』によれば服部敢は嘉永3年(1859)の生まれで、明治7年(1874)に大蔵省に入り(19歳)、横浜税関で貨物の取り扱いを担当していたという。

そこでの経験をいかし明治10年(1877)、22歳のときに職を辞して開通合名会社を起こし社長になっている。

ここから先は『横浜社会辞彙』によるのだが、明治39年(1906)に再び“創業”という文字が登場してくる。しかも、その時の代表者は服部重三で、服部敢は社員ということに。

この時の服部敢は56才くらいだ。もしかしたら会社を重三に譲ったということなのか。

なんだかよく分からないが、とにかく今回発見されたレンガ積みの遺構は「開通合名会社」のものであることだけは確かみたいだ。

いずれ現地に掲示されるであろう解説板が楽しみである。

それにしても関東大震災、横浜大空襲を潜り抜けてきたレンガ壁。

よく残ったものだと思う。

参考写真として、コチラに掲載されている記事をリンクしておこう。

そこに昭和20年当時に撮影した、この現場の映像が出ている。

![]()

ところで、レンガ壁のある駐車場奥に、小さな小屋があり、そこにこんな郵便受けが設置されている。

ポストには「日太刀商事」と書いてある。

なんとも懐かしい名前が出てきたと、こっちにも感激してしまった。

![]()

20年以上前に本町通で撮影した写真。

和風の商店っぽい姿が気に入って、思わずパチリとやったのだが、その商店のガラス戸に書かれている店名は「日太刀商事」。

20年の時空を超えて、いま再びこの会社の名前を見ることになるとは…

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

「一楽」の週替わり麺ランチにするか、それとも「獅門酒楼」の麺ランチにするか、本来ならば一年の計を立てなければいけない日なのに、今年もまた中華街ランチで頭が一杯になってしまった…

で、正月休みが明けて、両店の今週のメニューを見ると、「一楽」では「播磨灘産カキ入りサンラータン麺」が登場していた。牡蠣入りの酸辣だ、旨そうだなと思う。

一方の「獅門酒楼」では「キノコとアサリのあんかけ カタヤキそば & 茹でワンタン 」だ。長いことあんかけカタヤキソバを食べていないなぁ…なんてことを思い出し、こちらも捨てられない。

そんな風に考えていたのに、たまたま「雲龍」の前を通ったらダクトからカレー風味の旨そうな匂いが漂ってきたではないか。

〈ああ…これは排骨を揚げているんだなぁ〉と思うと、もうたまらない。

完全な排骨麺腹になってしまった。

ガラリとドアを開けると、厨房からおばさんが顔を出した。

新年の挨拶もそこそこに排骨麺を注文する。

待つことしばし。

やがてジュージュー音を立てたドンブリが運ばれてきた。

早く写真を撮らなければと思うのだが、湯気がすごい。レンズが曇ってしまい、まともな撮影ができないのだ。

ということで、上の写真のようになってしまった。

画像は悪いが、ここの排骨麺は最高だね。

相変わらず美味しい♪

テレビも新聞も見ず、一気に食べきってしまった。

もちろんスープも完飲だぁ!

ということで、今年最初の中華ソバは「雲龍」の排骨麺で始まったわけだが、今日はオマケ記事を一つ載せておこうかな。

「セントラルグリル」の隣にあった蕎麦屋の跡地から出てきた、あのレンガ積み遺構のその後だ。

12月31日に通りかかったら、こんな風になっていた。

保存に向けて動き出したようである。

なかなかいい感じではないか。

どうやらこの板に建物の由来が書かれるようだ。

専門家に訊いたところ、これは「開通合名会社」の遺構だという。

これは『横浜社会辞彙』(大正7年)に掲載されている会社の概要。

所在地は北仲通1-1となっている。まさにあの場所、北仲通1-1だ。

そして、これが明治39年に創業された運送及び倉庫業の会社であり、代表社員は服部重三であったことが分かる。その他に社員として田代やす子、小林時次郎、服部敢などが載っている。

しかし、ここで念のために、もう一冊『横濱成功名誉鑑』(明治43年)をひも解いてみる。

開通合名会社の社長が掲載されていた。

だが、その人の名は服部敢。

住所は南太田町になっているが、これは多分この人の住んでいる場所なのだろうね。この本は会社の案内ではなく人物の紹介なのだから。

しかし、創業年は『横浜社会辞彙』と違って、こちらでは服部敢が明治10年に会社を起こしたと書いてある。

……。

う~ん、どうなっているのだろう。

『横濱成功名誉鑑』によれば服部敢は嘉永3年(1859)の生まれで、明治7年(1874)に大蔵省に入り(19歳)、横浜税関で貨物の取り扱いを担当していたという。

そこでの経験をいかし明治10年(1877)、22歳のときに職を辞して開通合名会社を起こし社長になっている。

ここから先は『横浜社会辞彙』によるのだが、明治39年(1906)に再び“創業”という文字が登場してくる。しかも、その時の代表者は服部重三で、服部敢は社員ということに。

この時の服部敢は56才くらいだ。もしかしたら会社を重三に譲ったということなのか。

なんだかよく分からないが、とにかく今回発見されたレンガ積みの遺構は「開通合名会社」のものであることだけは確かみたいだ。

いずれ現地に掲示されるであろう解説板が楽しみである。

それにしても関東大震災、横浜大空襲を潜り抜けてきたレンガ壁。

よく残ったものだと思う。

参考写真として、コチラに掲載されている記事をリンクしておこう。

そこに昭和20年当時に撮影した、この現場の映像が出ている。

ところで、レンガ壁のある駐車場奥に、小さな小屋があり、そこにこんな郵便受けが設置されている。

ポストには「日太刀商事」と書いてある。

なんとも懐かしい名前が出てきたと、こっちにも感激してしまった。

20年以上前に本町通で撮影した写真。

和風の商店っぽい姿が気に入って、思わずパチリとやったのだが、その商店のガラス戸に書かれている店名は「日太刀商事」。

20年の時空を超えて、いま再びこの会社の名前を見ることになるとは…

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね