文久2年(1862)に発行された『横浜開港見聞誌』という本がある。

絵と文章を使って開港当時の情景を描いたものだ。

文久2年といえば、4月には寺田屋事件、8月に有名な生麦事件が、そして12月には英国公使館襲撃事件というように攘夷の嵐が吹きまくった年であった。

そんななか、開港場となった横浜では多数の外国人が集まり、日本人との間でさまざまな交流が行われていた。

『横浜開港見聞誌』を書いた五雲亭貞秀(玉蘭斎)は、当時の様子をこうして書き留めていたのである。

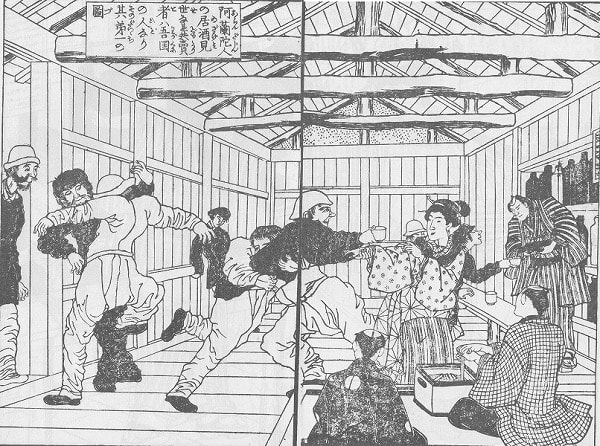

その情報誌の中に、≪阿蘭陀人の居酒見世なれ共、売者は吾国の人なり≫というキャプションをつけた情景が描かれている。

![]()

これだ。

絵を眺めていろいろと想像するだけでも楽しくなるのだが、以下に玉蘭斎の記事を載せておこう。(そのままでは読みにくいので漢字はカタカナや平仮名に、そのほか句読点や改行を加えた)

・・・・・・・・・・ここから「開港見聞誌」の内容・・・・・・・・・・・・

この頃、オランダの人、居酒見世を始めたるを見るに、描きたるごとくのありさまなり。その表の方より一人来て茶碗に指さして酒を注げという仕方なり。

この店の売人は日本人にて、オランダ人に頼まれてこの店の万事を承りたりと見え、正面に3,4段の棚を作り、ビンを並べあり。

売人はこの棚に指さして見するに、いちばん上の方へ指さす。売人はこの棚のビンを取り出して、前にある筒茶わんに注ぐ。

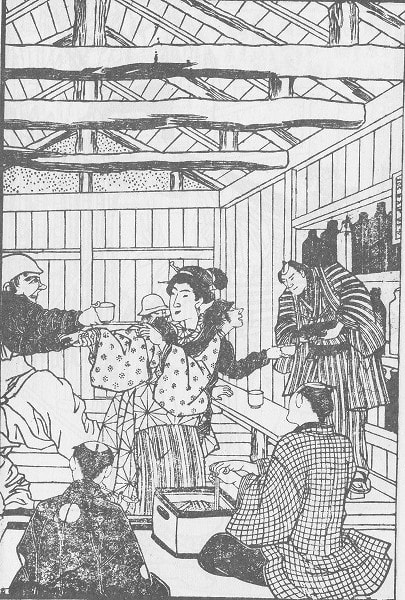

![]()

異人、心よげたる顔つきにてこれを呑み、つづきて2,3杯呑みてゲイプウなど言いながら、筒袖の胴にある俗に「隠し」ともいうべきところより取る、銀2枚、日本1分一つ出す。

売人これを見て指さし、天保銭2枚不足となり、出せというに、異人はなんとなくグダグダひょろつきながら、天保2枚まけろまけろと出やらんとす。

![]()

売人は異人の胸ぐらをしっかとつかみ、あれを見ろという身振りにて少しき板に西洋文字にて書きたる書き付けを片手に指さし見すれば、このとき異人はおおいに腹たちたるありさまなりしが、書き付けに指さし見せられ、グンニャリ、ヘトヘトになり、また股引なる隠しより天保銭5枚を出して2枚を渡し、あとの3枚にてその酒を少し注いでくれろと言う身なりす。

売人は目に角をたて、上の棚にしまい、一番下の方よりまっ黒なるビンを出して少し注ぐ。異人はこれを呑まんとして口元ヘ付け、鼻の穴をしぼませ、イヤイヤながら一口呑み、いよいよ顔をしかめて、さても渋い臭いという顔して、また一口呑みては目も鼻もなさように顔をしかめ、売人をうらめしそうに見れども、売人はまじめにて、耶蘇酒はあたりめえだという顔にて平気なり。

この異人、呑みかけてひょろつくところへ、外より同国の異人入り来り、片手に茶わん、片手にてこの人をとらえ、この酒を呑めふるまうからという心もちにてむりに口の端におし付けるとき、来りし異人は口を結び、ウングウングと言いながら、私はそのような臭い酒を呑むことはこれ迄なしとふりはなし、逃げのかんとす。

なま酔はこの時茶わんの酒をグイと呑み、茶わんを台の上に置き、来る異人とおもい船子が酔いて奥の方より出来りて外へ出んとする後ろより、しっかり組みつきたれども、この船子つよき男ゆえ、背中に引っかけて出で行き、この異人は酒を多く呑むといえども、肴を何たりとも喰うことなければ、深く呑みたる時いかがしく吐き散らすことはなき。

万一かかることの有時は、酒ばかり吐くという。

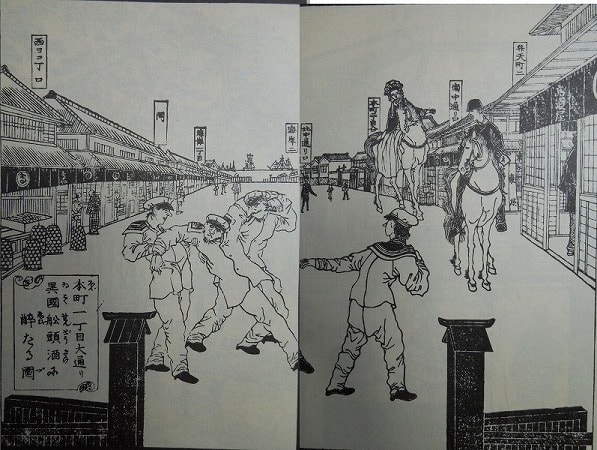

![]()

(これは本町1丁目で酔っ払って肩を担がれる水夫)

先年長崎にて蘭画の玉版を見るに、酒盛の図の内に一人酒を吐きたるあり。さてこの酒屋にては異人二人にて手をひらき、足を上げて、何やらん歌いて踊りたりしが、やがて一人憤りたる有りさま。

また一人もがてんせぬようすにて、いよいよぶりぶりと争いとなりたがる、売人のほか2,3人日本男あって二人をとらえ、またかの書付を指さし見せ、そのまま表へつき出すに、何とも言わず行きたり。

この見世に来り酒を呑む者は、上官はまれにして、中より下官に至ると見ゆれど、酒は極高値だんの品なりという。

上段は筒茶わんに一ぱい金一両一分二朱ぐらい、中段は三分一朱ぐらい、下段は下直いろいろ有るという。

さても異人は高値段の酒を、見る内に3杯5杯呑むものあり。

上酒といえどもその色くろかばにして、渋け有りて甘く、にがきもあり。これは中通りのものにて、下酒は真黒色にして辛く渋く水気あり。元来、木の実より搾りたるものという。

それをアフリカの俗に云う黒人、この酒を呑むこと数杯、さのみ酔うことなし。直さま働くこと速やかなり。

またオランダ、フランスこの州の人、よく日本酒を好みて呑むこと多し。南京人は元来米を喰うて生長すること、吾日本に変ることなし。

酒に至りても地国焼酎を呑むこと少なく日本酒を好みて呑む。その外はおよそ日本酒を呑むことまれなり。

異人云う、日本酒は総身にきくこと甚だ強く酔いもまたひどき酒なりと云。横浜にて聞きたるままここに以すなり。

横浜にて茶屋女、小娘なぞ用事あってこの見世に来るを、異人はかねて知る人と見え、自分呑みさしの酒を出して呑ますに平気なり。

干してグイグイ呑むは、甘くて呑むや、また夢中にて呑むや知らず。

先にいうごとく木皮をひいてとることをよしとするか、すべて肉柱をひき唐桃をひき榔子の実をしぼり蒲萄を用ゆ。

この分は最も上酒の内なり。されば酔いて踊る程のことは有るまじくと思えども、焼酎を合わすゆえに酔を出すと見えたり。

・・・・・・・・・・引用はここまで・・・・・・・・・・・

なかなか面白いでしょ。

これが横浜における元祖・立ち呑みではないかな。

肴なしで酒だけ呑んでたんだねぇ。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

絵と文章を使って開港当時の情景を描いたものだ。

文久2年といえば、4月には寺田屋事件、8月に有名な生麦事件が、そして12月には英国公使館襲撃事件というように攘夷の嵐が吹きまくった年であった。

そんななか、開港場となった横浜では多数の外国人が集まり、日本人との間でさまざまな交流が行われていた。

『横浜開港見聞誌』を書いた五雲亭貞秀(玉蘭斎)は、当時の様子をこうして書き留めていたのである。

その情報誌の中に、≪阿蘭陀人の居酒見世なれ共、売者は吾国の人なり≫というキャプションをつけた情景が描かれている。

これだ。

絵を眺めていろいろと想像するだけでも楽しくなるのだが、以下に玉蘭斎の記事を載せておこう。(そのままでは読みにくいので漢字はカタカナや平仮名に、そのほか句読点や改行を加えた)

・・・・・・・・・・ここから「開港見聞誌」の内容・・・・・・・・・・・・

この頃、オランダの人、居酒見世を始めたるを見るに、描きたるごとくのありさまなり。その表の方より一人来て茶碗に指さして酒を注げという仕方なり。

この店の売人は日本人にて、オランダ人に頼まれてこの店の万事を承りたりと見え、正面に3,4段の棚を作り、ビンを並べあり。

売人はこの棚に指さして見するに、いちばん上の方へ指さす。売人はこの棚のビンを取り出して、前にある筒茶わんに注ぐ。

異人、心よげたる顔つきにてこれを呑み、つづきて2,3杯呑みてゲイプウなど言いながら、筒袖の胴にある俗に「隠し」ともいうべきところより取る、銀2枚、日本1分一つ出す。

売人これを見て指さし、天保銭2枚不足となり、出せというに、異人はなんとなくグダグダひょろつきながら、天保2枚まけろまけろと出やらんとす。

売人は異人の胸ぐらをしっかとつかみ、あれを見ろという身振りにて少しき板に西洋文字にて書きたる書き付けを片手に指さし見すれば、このとき異人はおおいに腹たちたるありさまなりしが、書き付けに指さし見せられ、グンニャリ、ヘトヘトになり、また股引なる隠しより天保銭5枚を出して2枚を渡し、あとの3枚にてその酒を少し注いでくれろと言う身なりす。

売人は目に角をたて、上の棚にしまい、一番下の方よりまっ黒なるビンを出して少し注ぐ。異人はこれを呑まんとして口元ヘ付け、鼻の穴をしぼませ、イヤイヤながら一口呑み、いよいよ顔をしかめて、さても渋い臭いという顔して、また一口呑みては目も鼻もなさように顔をしかめ、売人をうらめしそうに見れども、売人はまじめにて、耶蘇酒はあたりめえだという顔にて平気なり。

この異人、呑みかけてひょろつくところへ、外より同国の異人入り来り、片手に茶わん、片手にてこの人をとらえ、この酒を呑めふるまうからという心もちにてむりに口の端におし付けるとき、来りし異人は口を結び、ウングウングと言いながら、私はそのような臭い酒を呑むことはこれ迄なしとふりはなし、逃げのかんとす。

なま酔はこの時茶わんの酒をグイと呑み、茶わんを台の上に置き、来る異人とおもい船子が酔いて奥の方より出来りて外へ出んとする後ろより、しっかり組みつきたれども、この船子つよき男ゆえ、背中に引っかけて出で行き、この異人は酒を多く呑むといえども、肴を何たりとも喰うことなければ、深く呑みたる時いかがしく吐き散らすことはなき。

万一かかることの有時は、酒ばかり吐くという。

(これは本町1丁目で酔っ払って肩を担がれる水夫)

先年長崎にて蘭画の玉版を見るに、酒盛の図の内に一人酒を吐きたるあり。さてこの酒屋にては異人二人にて手をひらき、足を上げて、何やらん歌いて踊りたりしが、やがて一人憤りたる有りさま。

また一人もがてんせぬようすにて、いよいよぶりぶりと争いとなりたがる、売人のほか2,3人日本男あって二人をとらえ、またかの書付を指さし見せ、そのまま表へつき出すに、何とも言わず行きたり。

この見世に来り酒を呑む者は、上官はまれにして、中より下官に至ると見ゆれど、酒は極高値だんの品なりという。

上段は筒茶わんに一ぱい金一両一分二朱ぐらい、中段は三分一朱ぐらい、下段は下直いろいろ有るという。

さても異人は高値段の酒を、見る内に3杯5杯呑むものあり。

上酒といえどもその色くろかばにして、渋け有りて甘く、にがきもあり。これは中通りのものにて、下酒は真黒色にして辛く渋く水気あり。元来、木の実より搾りたるものという。

それをアフリカの俗に云う黒人、この酒を呑むこと数杯、さのみ酔うことなし。直さま働くこと速やかなり。

またオランダ、フランスこの州の人、よく日本酒を好みて呑むこと多し。南京人は元来米を喰うて生長すること、吾日本に変ることなし。

酒に至りても地国焼酎を呑むこと少なく日本酒を好みて呑む。その外はおよそ日本酒を呑むことまれなり。

異人云う、日本酒は総身にきくこと甚だ強く酔いもまたひどき酒なりと云。横浜にて聞きたるままここに以すなり。

横浜にて茶屋女、小娘なぞ用事あってこの見世に来るを、異人はかねて知る人と見え、自分呑みさしの酒を出して呑ますに平気なり。

干してグイグイ呑むは、甘くて呑むや、また夢中にて呑むや知らず。

先にいうごとく木皮をひいてとることをよしとするか、すべて肉柱をひき唐桃をひき榔子の実をしぼり蒲萄を用ゆ。

この分は最も上酒の内なり。されば酔いて踊る程のことは有るまじくと思えども、焼酎を合わすゆえに酔を出すと見えたり。

・・・・・・・・・・引用はここまで・・・・・・・・・・・

なかなか面白いでしょ。

これが横浜における元祖・立ち呑みではないかな。

肴なしで酒だけ呑んでたんだねぇ。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね