7月下旬のこと。仕事の打ち合わせで12時に関内駅前に出かけていった。

相手の方(エヌ氏)も食事をしていないというので、じゃあ中華街にいきましょうか、ということになって中山路の「獅門酒楼」に。

お店に入ったのは12時15分頃だったろうか、運よく席が空いていた。

まずは“白身魚と金糸瓜の薄塩炒め”と“アサリと豆苗、玉子の強火炒め”を注文。

「ここのランチはメニューの引き出しが多く、しかもおいしいんですよ」なんて説明をすると、「実は息子がこの店が大好きで、私も勧められてちょくちょく来ているんです」とのこと。

しばらく中華街の話をしているうちに料理が運ばれてきた。

金糸瓜というのは別名“そうめんかぼちゃ”と呼ばれ、麺のように細長いものを想像していたのだが、これは瓜の周辺部なのだろうか。

なんとなく冬瓜みたいな食感であった。

アサリと玉子の相性はなかなか良いもの。こちらも美味しくいただいた。

ランチを食べながらの打ち合わせは1時間半ほどで終え、エヌ氏と別れたあと私はあるビルに向かった。

![]()

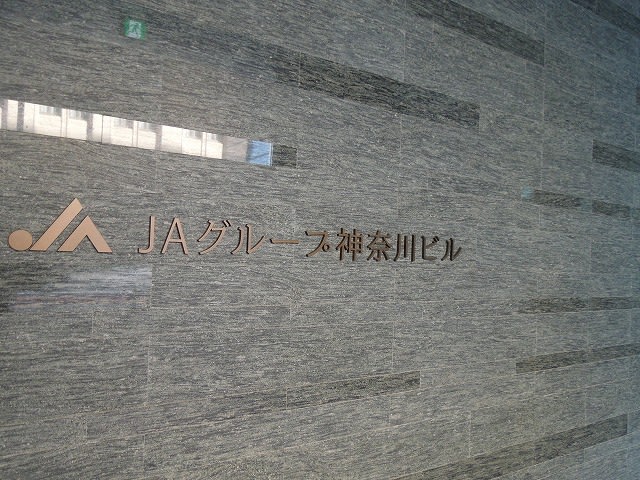

ここだ。場所は県庁新庁舎の隣。

![]()

最近建て替えたばかりのJAグループ神奈川ビルである。

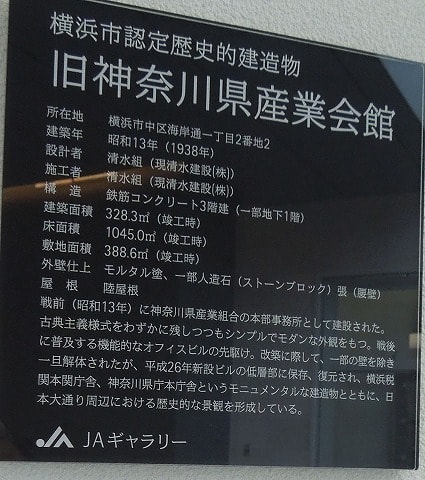

![]()

以前は奈川県産業会館といった。

昭和13年に建てられ横浜大空襲にも耐えてきた歴史的建造物だ。

![]()

これを解体するとき、角の外壁だけ残して工事を行っていた。

実はこの外壁の裏側はどうなっているのかを見るのが、建物探訪の目的だったのである。

![]()

これがその内側だ。

1階のドアを開けたら受付があるのかと思っていたのだが、ビルのエントランスとは違う、なんだか中途半端な空間が広がっていた。

![]()

建物内部に、このビルの由来や保存したモノに関する解説を書いた板が張り付けられている。

![]()

今まで気がついていなかったけど、以前の建物は清水組が請け負っていたんだね。

![]()

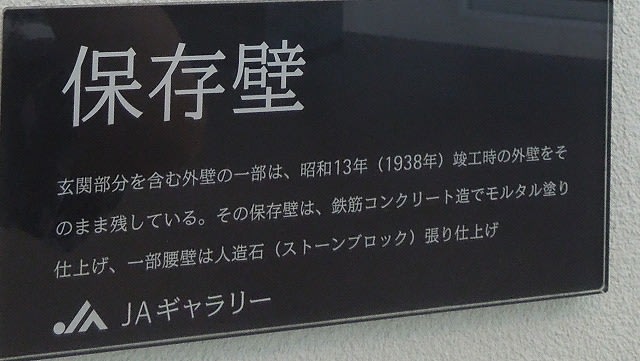

角にあった隅切り部分の壁を保存したことを表示している。

![]()

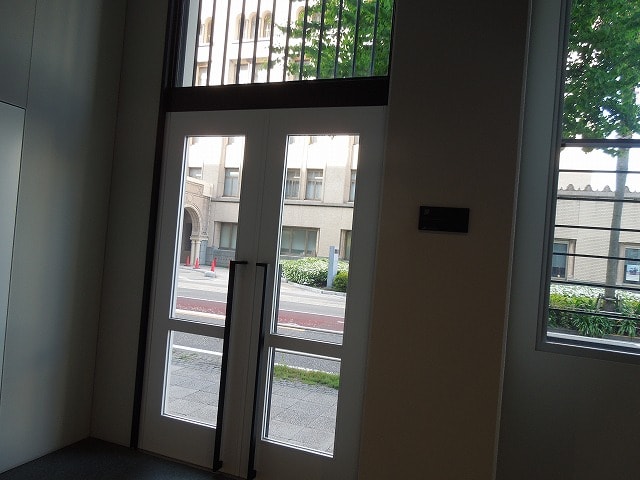

角にある入口ドアを内部から眺めてみた。

![]()

税関側のドア。

![]()

外壁は新しく復元したものだが、扉だけは当時のものを同じ位置に保存したということか…

![]()

どこか和風のイメージもある天井灯。

![]()

ほぼ同じ位置に取り付けたのかな。

![]()

こんなものが以前の入口を入ったところにあったとは思えないのだが…

![]()

1階外壁についていたサッシと、事務室内にあった金庫の扉をここに持って来て飾っているようだ。

さて、こうして眺めていくと、ここは新しい入口と建物本体の間に位置する、展示用スペースになっていることが分かる。

この日は「ふ~ん、こんな感じになったのか」ぐらいの感想を抱いてビルをあとにしたのだが、後日、建築の専門家(ワイ氏)から意外なことを教えてもらった。

ここでもう一度内部の空間を見てみよう。

![]()

実は、これは公開空地なのだという。

高層ビルを建てる場合、高さ制限があって最高でも31mまでなのだが、公開空地として誰でもが自由に通行できる空間を提供すればその制限は緩和される。

高層ビルの前の歩道が広くなっているのは、大抵この制度を活用しているのだ。

新しく高層ビルを建築する場合、セットバックすることによって高さ規制を緩和してもらい、31mを超すビルが建てられると同時に、その周辺の歩道が広くなるというわけだ。

ところが歴史的建造物を保存しながらその上に高層ビルを建てる場合は、それが難しいとワイ氏は言う。

そこで公開空地を外部につくらず、建物内部に生み出すという手法があるのだそうだ。

JAグループ神奈川ビルはそれを適用しているわけね。

日本興亜馬車道ビルなんかも同じ手法かな。そういえば関内には歴史的建造物を1階部分に保存して新しい高層ビルを建てている例が多い。一度、内部を確認しに行く必要があるようだね。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

相手の方(エヌ氏)も食事をしていないというので、じゃあ中華街にいきましょうか、ということになって中山路の「獅門酒楼」に。

お店に入ったのは12時15分頃だったろうか、運よく席が空いていた。

まずは“白身魚と金糸瓜の薄塩炒め”と“アサリと豆苗、玉子の強火炒め”を注文。

「ここのランチはメニューの引き出しが多く、しかもおいしいんですよ」なんて説明をすると、「実は息子がこの店が大好きで、私も勧められてちょくちょく来ているんです」とのこと。

しばらく中華街の話をしているうちに料理が運ばれてきた。

金糸瓜というのは別名“そうめんかぼちゃ”と呼ばれ、麺のように細長いものを想像していたのだが、これは瓜の周辺部なのだろうか。

なんとなく冬瓜みたいな食感であった。

アサリと玉子の相性はなかなか良いもの。こちらも美味しくいただいた。

ランチを食べながらの打ち合わせは1時間半ほどで終え、エヌ氏と別れたあと私はあるビルに向かった。

ここだ。場所は県庁新庁舎の隣。

最近建て替えたばかりのJAグループ神奈川ビルである。

以前は奈川県産業会館といった。

昭和13年に建てられ横浜大空襲にも耐えてきた歴史的建造物だ。

これを解体するとき、角の外壁だけ残して工事を行っていた。

実はこの外壁の裏側はどうなっているのかを見るのが、建物探訪の目的だったのである。

これがその内側だ。

1階のドアを開けたら受付があるのかと思っていたのだが、ビルのエントランスとは違う、なんだか中途半端な空間が広がっていた。

建物内部に、このビルの由来や保存したモノに関する解説を書いた板が張り付けられている。

今まで気がついていなかったけど、以前の建物は清水組が請け負っていたんだね。

角にあった隅切り部分の壁を保存したことを表示している。

角にある入口ドアを内部から眺めてみた。

税関側のドア。

外壁は新しく復元したものだが、扉だけは当時のものを同じ位置に保存したということか…

どこか和風のイメージもある天井灯。

ほぼ同じ位置に取り付けたのかな。

こんなものが以前の入口を入ったところにあったとは思えないのだが…

1階外壁についていたサッシと、事務室内にあった金庫の扉をここに持って来て飾っているようだ。

さて、こうして眺めていくと、ここは新しい入口と建物本体の間に位置する、展示用スペースになっていることが分かる。

この日は「ふ~ん、こんな感じになったのか」ぐらいの感想を抱いてビルをあとにしたのだが、後日、建築の専門家(ワイ氏)から意外なことを教えてもらった。

ここでもう一度内部の空間を見てみよう。

実は、これは公開空地なのだという。

高層ビルを建てる場合、高さ制限があって最高でも31mまでなのだが、公開空地として誰でもが自由に通行できる空間を提供すればその制限は緩和される。

高層ビルの前の歩道が広くなっているのは、大抵この制度を活用しているのだ。

新しく高層ビルを建築する場合、セットバックすることによって高さ規制を緩和してもらい、31mを超すビルが建てられると同時に、その周辺の歩道が広くなるというわけだ。

ところが歴史的建造物を保存しながらその上に高層ビルを建てる場合は、それが難しいとワイ氏は言う。

そこで公開空地を外部につくらず、建物内部に生み出すという手法があるのだそうだ。

JAグループ神奈川ビルはそれを適用しているわけね。

日本興亜馬車道ビルなんかも同じ手法かな。そういえば関内には歴史的建造物を1階部分に保存して新しい高層ビルを建てている例が多い。一度、内部を確認しに行く必要があるようだね。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね