初詣に行ったわけではありませんが、2ヶ月ほど前に訪ねた元町厳島神社で見たものを、お正月ということで思い出しましたので掲載しておこうと思います。

ここには、かなり前から出入りしていましたが、最近、改めて境内を眺めていて、意外なものを発見したのです。

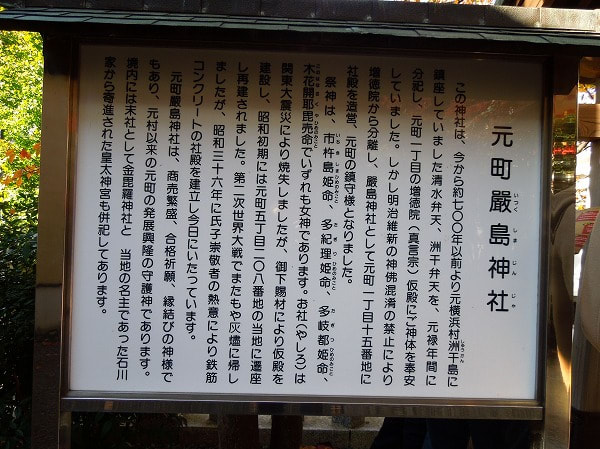

しかし、それらを見る前に一応、神社の歴史を振り返っておきましょう。

![]()

横浜の住民なら半分の方が知っていると思いますが、元町の厳島神社はもともと横浜村の砂州の先端にあった洲干弁天社から分祀したもの。

![]()

懸魚に桜か何かの花の模様が彫られていますが、その上、瓦屋根の先端にミツウロコのような文様が見えます。

![]()

そう、まさにミツウロコなのです。

でも、これって北条氏の家紋では…?

しかし、よく見るとミツウロコの周囲を波のような模様で囲んでいます。

元町厳島神社だけのデザインなのでしょうか。

![]()

社殿の横に回ると、水を吐く龍がいました。

実はミツウロコっていうのは龍の鱗なんですね。

![]()

社殿裏で見つけた……弾丸?

なんだろう?

![]()

トマソン的な梯子。

どうやって、なんのために使うのでしょうかね。

![]()

手水舎の柱の下に張り付く妙なものを発見!

新型の千社札でしょうか。

![]()

何かの装置のようです。

手を清めるのと関係があるのか…

![]()

宝探しゲームの装置でした。

次々と若い人たちがやって来て、ここにカードのようなものを差し込んで行きます。

私なら神社の由来板などを利用して、クイズをセットにしてしまうのだがなぁ…

![]()

手水舎の横に大きな木が。

![]()

そうでした。

春、桜が満開になると大勢のカメラマンが写真を撮りに来ます。

これって、名木古木だったんですねぇ。

![]()

町内会の防災倉庫。

ここにもミツウロコが。

あれぇ? ヘンだなぁ、町内会が宗教施設のマークを使うわけがないので、これは元町厳島神社の倉庫なのかなぁ…。

ここでまたミツウロコが気になってきて、本社である羽衣町の厳島神社に行ってみました。

![]()

もともと洲干島にあった洲干弁天社が1869年、ここに移転してきて名称も変更したと言われています。

入り口の鳥居に掲げられている額です。

厳島神社とは書いていません。

横濱辨天。

洲干弁天社は横浜弁天とも呼ばれていたといいますから、これはその当時を偲ばせるもののようです。

先ほどリンク先で見た開港資料館の所蔵する写真(図5 弁天社の鳥居)を思い出してください。

額の形がほぼ同じじゃないですか。

古い写真は拡大しても額の中の文字を判読するのは難しそうですが、なんとなく横濱辨天と書いてあるようにみえます。

![]()

境内に入ると……

![]()

すぐ左側に手水舎があります。

![]()

そこに描かれた文様は、やはりミツウロコ。

しかし、波の形が元町とは違います。

こうなると他の神社も調べてみたくなります。

同じく弁財天を祀っている江島神社は、こんなミツウロコです。

ウロコはだいたい同じなのですが、こちらも波型が異なっています。

なんだか訳が分からなくなってきました。

ミツウロコの周囲を飾る波模様は何を意味しているのでしょうか。

そして北条氏との関係は…。

さらにスキーで有名なフィッシャーとの関係は…。

こんなことを考えていると、また一年があっという間に過ぎていきそうで、怖い……っす。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

ここには、かなり前から出入りしていましたが、最近、改めて境内を眺めていて、意外なものを発見したのです。

しかし、それらを見る前に一応、神社の歴史を振り返っておきましょう。

横浜の住民なら半分の方が知っていると思いますが、元町の厳島神社はもともと横浜村の砂州の先端にあった洲干弁天社から分祀したもの。

懸魚に桜か何かの花の模様が彫られていますが、その上、瓦屋根の先端にミツウロコのような文様が見えます。

そう、まさにミツウロコなのです。

でも、これって北条氏の家紋では…?

しかし、よく見るとミツウロコの周囲を波のような模様で囲んでいます。

元町厳島神社だけのデザインなのでしょうか。

社殿の横に回ると、水を吐く龍がいました。

実はミツウロコっていうのは龍の鱗なんですね。

社殿裏で見つけた……弾丸?

なんだろう?

トマソン的な梯子。

どうやって、なんのために使うのでしょうかね。

手水舎の柱の下に張り付く妙なものを発見!

新型の千社札でしょうか。

何かの装置のようです。

手を清めるのと関係があるのか…

宝探しゲームの装置でした。

次々と若い人たちがやって来て、ここにカードのようなものを差し込んで行きます。

私なら神社の由来板などを利用して、クイズをセットにしてしまうのだがなぁ…

手水舎の横に大きな木が。

そうでした。

春、桜が満開になると大勢のカメラマンが写真を撮りに来ます。

これって、名木古木だったんですねぇ。

町内会の防災倉庫。

ここにもミツウロコが。

あれぇ? ヘンだなぁ、町内会が宗教施設のマークを使うわけがないので、これは元町厳島神社の倉庫なのかなぁ…。

ここでまたミツウロコが気になってきて、本社である羽衣町の厳島神社に行ってみました。

もともと洲干島にあった洲干弁天社が1869年、ここに移転してきて名称も変更したと言われています。

入り口の鳥居に掲げられている額です。

厳島神社とは書いていません。

横濱辨天。

洲干弁天社は横浜弁天とも呼ばれていたといいますから、これはその当時を偲ばせるもののようです。

先ほどリンク先で見た開港資料館の所蔵する写真(図5 弁天社の鳥居)を思い出してください。

額の形がほぼ同じじゃないですか。

古い写真は拡大しても額の中の文字を判読するのは難しそうですが、なんとなく横濱辨天と書いてあるようにみえます。

境内に入ると……

すぐ左側に手水舎があります。

そこに描かれた文様は、やはりミツウロコ。

しかし、波の形が元町とは違います。

こうなると他の神社も調べてみたくなります。

同じく弁財天を祀っている江島神社は、こんなミツウロコです。

ウロコはだいたい同じなのですが、こちらも波型が異なっています。

なんだか訳が分からなくなってきました。

ミツウロコの周囲を飾る波模様は何を意味しているのでしょうか。

そして北条氏との関係は…。

さらにスキーで有名なフィッシャーとの関係は…。

こんなことを考えていると、また一年があっという間に過ぎていきそうで、怖い……っす。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね