長いこと気になっていた中華料理店に、やっと行くことができた。

中区小港町にある「来来軒」。

見てよ、この佇まい!

昭和30年代から時間が止まったままのようなレトロ感。

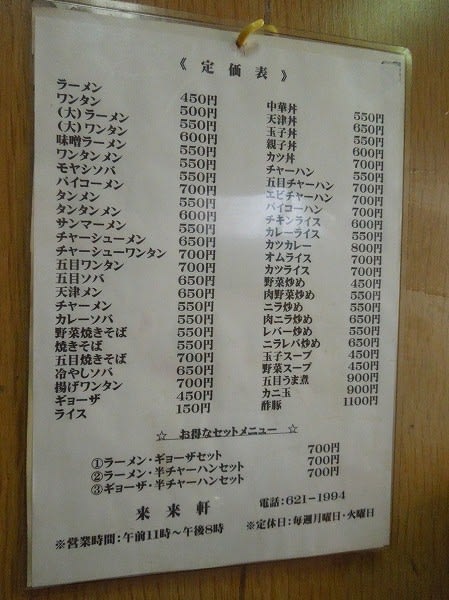

しかもショーウィンドーなし、メニュー表示もなし!

こんなだから入るのをためらっていたのだが、先日、意を決して突入してきた。

![]()

店内は完全に昭和風だ。

学生食堂のようなテーブルとイス。

お客の大半は港関係者や年金暮らしの高齢者と見受けられる。

その方々の半分が昼間からビールを呑んでいた。

壁にはいつ描いたのか分からないほど古ぼけた漫画や色紙が。

こんな店に有名人が来たのだろうか……。

なんて思いながら店内を観察していると、私のサンマーメンが運ばれてきた。

港近くの古い中華料理店で食べるのは、やはり港で生まれたといわれているサンマーメンがふさわしい。

ここのはモヤシが少なく、その分、他の具材が参加している。

強めのアンは熱々で、そこそこ美味しい。

スープは化学調味料の関係だろうか、中華街で食べるのとはちょっと違う。

なんだか昔のラーメンスープといった感じだ。

束の間ではあったが、学生時代にタイムスリップした気分を味わうことができた。

![]()

ところで、この店の名前である「来来軒」って気になりませんか。

漫画やドラマの世界ではよく使われる店名だが、実は現実の世界でも全国的に展開しているのである。

ためしに「来々軒」をキーワードにして検索してみると、こんなにヒットする。

これらは姉妹店や系列店というわけではない。町の中華屋、ラーメン屋の名前として、なぜか多用されているのだ。

食文化史研究家の岡田哲氏の本に『ラーメンの誕生』というのがある。そこに「来々軒」のことが書かれているので、少し引用してみたい。

1910年(明治43)になると、浅草公園に、大衆的な来々軒が開店し、シナそば・ワンタン・しゅうまいが売り出される。大衆シナそば屋の元祖と称し、店内は腰掛式の簡素なものであった。シナ食は安くて美味しく、腹一杯になるなると宣伝したという。浅草は、庶民が一日中遊べる一大歓楽街であった。

その浅草に、横浜の南京街からきた広東省の料理人が、日本人好みの麺料理の試作を繰り返す。そして、トンコツにトリガラを加えて、コクはあるが、アッサリしたスープを考案し、塩味から関東の濃口醤油の味にして、従来の刻みネギだけに、シナチク・チャーシュー・ネギを加える。(中略)

この来々軒を始めた尾崎貫一は、横浜税関に勤めていた元役人で、52歳になると退職して、シナそば屋に転向した変わり種であった。シナそばが日本人に受け入れられるどうか、全く分からなかった時代に、脱サラして料理人になっている。そして「東京ラーメン」のルーツになる「シナそば」を創作したのである。来々軒の名前は東京の庶民に知れわたり、大繁盛を続ける。(中略)

これほどまでに親しまれた来々軒も、第2次世界大戦のさなかの1943年(昭和18)に、いったん幕を閉じる。戦後の1954年(昭和29)に、東京駅近くの八重洲で再開し、1976年(昭和51)まで続いたが、後継者がなく閉店してしまう。そして、各地に、来々軒というラーメン屋の名前だけが残る。

そうだったのか…。

【中区小港町の来々軒】

来々軒に関する岡田氏の記述は、小菅桂子さんの『にっぽんラーメン物語』をベースにしているようです。

詳しくはそちらをお読みになるといいでしょう。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

中区小港町にある「来来軒」。

見てよ、この佇まい!

昭和30年代から時間が止まったままのようなレトロ感。

しかもショーウィンドーなし、メニュー表示もなし!

こんなだから入るのをためらっていたのだが、先日、意を決して突入してきた。

店内は完全に昭和風だ。

学生食堂のようなテーブルとイス。

お客の大半は港関係者や年金暮らしの高齢者と見受けられる。

その方々の半分が昼間からビールを呑んでいた。

壁にはいつ描いたのか分からないほど古ぼけた漫画や色紙が。

こんな店に有名人が来たのだろうか……。

なんて思いながら店内を観察していると、私のサンマーメンが運ばれてきた。

港近くの古い中華料理店で食べるのは、やはり港で生まれたといわれているサンマーメンがふさわしい。

ここのはモヤシが少なく、その分、他の具材が参加している。

強めのアンは熱々で、そこそこ美味しい。

スープは化学調味料の関係だろうか、中華街で食べるのとはちょっと違う。

なんだか昔のラーメンスープといった感じだ。

束の間ではあったが、学生時代にタイムスリップした気分を味わうことができた。

ところで、この店の名前である「来来軒」って気になりませんか。

漫画やドラマの世界ではよく使われる店名だが、実は現実の世界でも全国的に展開しているのである。

ためしに「来々軒」をキーワードにして検索してみると、こんなにヒットする。

これらは姉妹店や系列店というわけではない。町の中華屋、ラーメン屋の名前として、なぜか多用されているのだ。

食文化史研究家の岡田哲氏の本に『ラーメンの誕生』というのがある。そこに「来々軒」のことが書かれているので、少し引用してみたい。

1910年(明治43)になると、浅草公園に、大衆的な来々軒が開店し、シナそば・ワンタン・しゅうまいが売り出される。大衆シナそば屋の元祖と称し、店内は腰掛式の簡素なものであった。シナ食は安くて美味しく、腹一杯になるなると宣伝したという。浅草は、庶民が一日中遊べる一大歓楽街であった。

その浅草に、横浜の南京街からきた広東省の料理人が、日本人好みの麺料理の試作を繰り返す。そして、トンコツにトリガラを加えて、コクはあるが、アッサリしたスープを考案し、塩味から関東の濃口醤油の味にして、従来の刻みネギだけに、シナチク・チャーシュー・ネギを加える。(中略)

この来々軒を始めた尾崎貫一は、横浜税関に勤めていた元役人で、52歳になると退職して、シナそば屋に転向した変わり種であった。シナそばが日本人に受け入れられるどうか、全く分からなかった時代に、脱サラして料理人になっている。そして「東京ラーメン」のルーツになる「シナそば」を創作したのである。来々軒の名前は東京の庶民に知れわたり、大繁盛を続ける。(中略)

これほどまでに親しまれた来々軒も、第2次世界大戦のさなかの1943年(昭和18)に、いったん幕を閉じる。戦後の1954年(昭和29)に、東京駅近くの八重洲で再開し、1976年(昭和51)まで続いたが、後継者がなく閉店してしまう。そして、各地に、来々軒というラーメン屋の名前だけが残る。

そうだったのか…。

【中区小港町の来々軒】

来々軒に関する岡田氏の記述は、小菅桂子さんの『にっぽんラーメン物語』をベースにしているようです。

詳しくはそちらをお読みになるといいでしょう。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね