6月2日が開港記念日であるということは、横浜市民ならだれでも知っているはずですよね。

江戸幕府がアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと結んだ修好通商条約に基づいて、横浜を開港したのが安政6年6月2日(西暦では1859年7月1日)だったからです。

修好通商条約を最初に調印したのはアメリカでした。そこでは同国の独立記念日にあたる1859年7月4日を開港期日にしていたのですが、ロシアが7月1日に変更したためイギリスもそれにならい、結果的にこの日が開港記念日となったわけです。

![]()

その開港を記念するイベントがいつから行われるようになったかについて調べてみました。

「1860(万延元)年6月1日から2日にかけて、市街の入口に位置する洲干弁財天の神社(現在の弁天橋周辺)で開港一周年を記念する祭礼が行われ、外国人の見守るなか、着飾った男女が山車・手踊りで練り歩いた」と語るのは斎藤多喜夫さん。

![]()

このあとのことはよく分かりませんが、明治・大正時代は7月1日を開港記念日としてお祝いしていました。しかし、1928年(昭和3年)にはこれを6月2日に変更します。

その理由は「7月1日だと梅雨のため天気が悪い」ということで、比較的気候の良い6月2日に変えたとか。

![]()

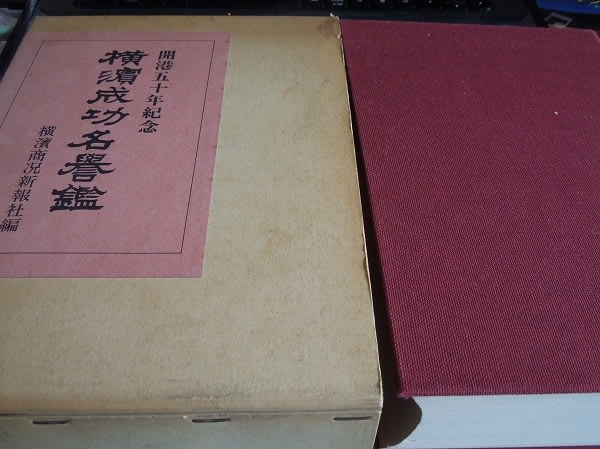

横浜開港50周年を記念して発行された『横濱成功名誉鑑』という本があります。

ご覧のように相当な分厚さですが、使われている文字は大きく、しかも行間が広いし、なによりも人物紹介の辞典みたいなものなので、どこからでも読めるという、横浜好きの方々にお勧めの一冊です。

![]()

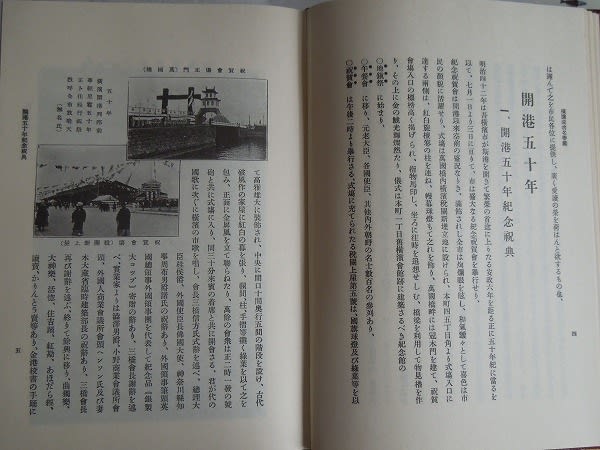

この本によれば開港記念祝賀会(明治42年)は空前の盛況だったといいます。

式場は万国橋内横浜税関新埋立地(新港ふ頭)に設けられ、本町4,5丁目角より式場入口に達する両側は、紅白螺旋巻きの柱を連ね電飾が取り付けられていました。

万国橋手前には冠木門を建設。さらに橋梁を利用した物見櫓を作り、その上には金の鯱(シャチホコ)が燦然と輝いていたそうです。

![]()

イベントは以下のように行われています。

本町1丁目に建設予定の「開港記念横浜会館」(現在の開港記念会館)の地鎮祭からスタートしました。

お昼は午餐会で、元老大臣、各国使臣(大使・公使など)、内外朝野の名士が数百人も参列しています。どこで食事をしたのでしょうかね。

そして午後2時からは税関上屋第5号を会場にして祝賀会です。2時30分、来賓の着席とともに開会されました。

まずは三橋信方横浜市長の式辞。こんな市長がいたんですね。

そういえば横浜市長の名前なんて、ほとんど知らないなぁ……

半井清さん以降の人たちはしばしば名前を聞きますが、それ以前の知っている市長といえば有吉さんぐらいだもんね。

さて、三橋市長のあとは総理大臣の桂太郎、フランス大使、神奈川県知事が祝辞を述べ、イギリスから記念品の銀製大コップが寄贈されました。

このコップは今、どこにあるのでしょうかねぇ。

実業界や官界からは渋沢栄一、小野光影、妻木頼黄などが祝辞を述べています。

そのあとは余興です。といっても曲独楽、神楽、かりんとう売り、手踊り…なんていうものですから、現代人が見ても全然面白くないかもね。

でもも明治時代のことですから、横浜市民は大変盛り上がっていたようです。

さて今日の本題は昭和9年の開港記念日のことです。

![]()

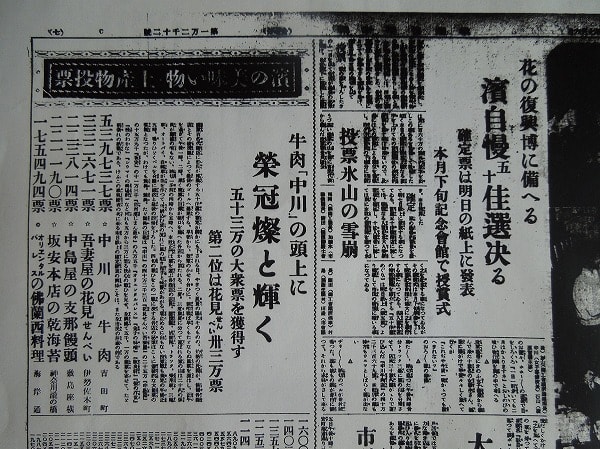

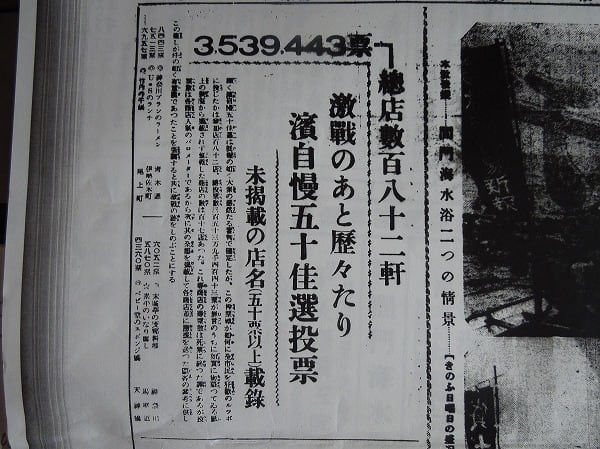

この年には横浜貿易新報社が主催して、「濱の美味い物土産物投票」なんていうイベントをやっていたのです。

投票が始まってから連日、途中経過が新聞紙上を賑わしています。

そしてダントツの1位に輝いたのは「中川の牛肉」(吉田町)でした。2位は「花見せんべい」(伊勢佐木町)、3位は「中島屋の支那饅頭」(敷島座横)。

敷島座というのは今の伊勢佐木町4丁目ぐらいのところにあった劇場です。皆さん、肉まんを頬張りながら観劇していたのでしょうかね。

![]()

↑ 詳しく読んでみたい方は、この画像をクリックしてくださいね。

![]()

↑ 6位以下はこちらをクリック。

さすが「わかなの蒲焼」が6位に食い込んでいます。驚きは「魚時」のお弁当が2つもランク入りしていることです。

あとは「八十八の蒲焼」、「矢島のハム」、「天吉の天ぷら」、「聘珍樓の支那料理」、「野毛おでん」、「江戸徳の蒲焼」、「泉平のいなり寿司」など。これらは今でも現役でご商売をなさっています。

さて、ここで注目したいのは、このイベントが「濱の美味い物 土産物」と銘打っていることです。土産物ですから必ずしも食べ物とは限りません。

お土産になるなら何でもいいわけです。それなのに、ここに掲載されているのは、1軒だけ除いてすべてが食べ物なのです。

その貴重な1軒が「若松屋のワイシャツ」。おそらく仕立券付きの生地だったのでしょう。

いまネットで検索してもほとんど情報が得られませんが、当時は評判のお店だったに違いありません。

![]()

記事にはこんな写真も掲載されています。説明を見ると、お店の人たちが投票用紙をトラックで運びこんできたそうです。

![]()

翌日にはさらに下位のモノが紹介されています。

![]()

「みのや支店の豆大福」。

![]()

「勝烈庵のカツ」、「太田なわのれんの牛鍋」。ずいぶん下の方なんですねぇ。

![]()

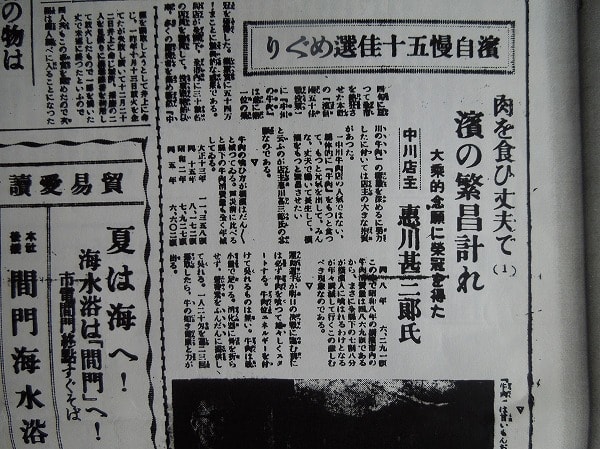

さらに翌日からは各店舗の紹介シリーズが始まりました。

第1回はトップになった「中川の牛肉」です。その店主のお話しのなかで、牛肉の消費がどんどん減少してきていることが語られています。

どの店もなかなか面白いことが書いてありますが、詳しくは現物をお読みいただければと思います。

神奈川県立図書館、新聞ライブラリーがお勧めです。

![]() ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

江戸幕府がアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと結んだ修好通商条約に基づいて、横浜を開港したのが安政6年6月2日(西暦では1859年7月1日)だったからです。

修好通商条約を最初に調印したのはアメリカでした。そこでは同国の独立記念日にあたる1859年7月4日を開港期日にしていたのですが、ロシアが7月1日に変更したためイギリスもそれにならい、結果的にこの日が開港記念日となったわけです。

その開港を記念するイベントがいつから行われるようになったかについて調べてみました。

「1860(万延元)年6月1日から2日にかけて、市街の入口に位置する洲干弁財天の神社(現在の弁天橋周辺)で開港一周年を記念する祭礼が行われ、外国人の見守るなか、着飾った男女が山車・手踊りで練り歩いた」と語るのは斎藤多喜夫さん。

このあとのことはよく分かりませんが、明治・大正時代は7月1日を開港記念日としてお祝いしていました。しかし、1928年(昭和3年)にはこれを6月2日に変更します。

その理由は「7月1日だと梅雨のため天気が悪い」ということで、比較的気候の良い6月2日に変えたとか。

横浜開港50周年を記念して発行された『横濱成功名誉鑑』という本があります。

ご覧のように相当な分厚さですが、使われている文字は大きく、しかも行間が広いし、なによりも人物紹介の辞典みたいなものなので、どこからでも読めるという、横浜好きの方々にお勧めの一冊です。

この本によれば開港記念祝賀会(明治42年)は空前の盛況だったといいます。

式場は万国橋内横浜税関新埋立地(新港ふ頭)に設けられ、本町4,5丁目角より式場入口に達する両側は、紅白螺旋巻きの柱を連ね電飾が取り付けられていました。

万国橋手前には冠木門を建設。さらに橋梁を利用した物見櫓を作り、その上には金の鯱(シャチホコ)が燦然と輝いていたそうです。

イベントは以下のように行われています。

本町1丁目に建設予定の「開港記念横浜会館」(現在の開港記念会館)の地鎮祭からスタートしました。

お昼は午餐会で、元老大臣、各国使臣(大使・公使など)、内外朝野の名士が数百人も参列しています。どこで食事をしたのでしょうかね。

そして午後2時からは税関上屋第5号を会場にして祝賀会です。2時30分、来賓の着席とともに開会されました。

まずは三橋信方横浜市長の式辞。こんな市長がいたんですね。

そういえば横浜市長の名前なんて、ほとんど知らないなぁ……

半井清さん以降の人たちはしばしば名前を聞きますが、それ以前の知っている市長といえば有吉さんぐらいだもんね。

さて、三橋市長のあとは総理大臣の桂太郎、フランス大使、神奈川県知事が祝辞を述べ、イギリスから記念品の銀製大コップが寄贈されました。

このコップは今、どこにあるのでしょうかねぇ。

実業界や官界からは渋沢栄一、小野光影、妻木頼黄などが祝辞を述べています。

そのあとは余興です。といっても曲独楽、神楽、かりんとう売り、手踊り…なんていうものですから、現代人が見ても全然面白くないかもね。

でもも明治時代のことですから、横浜市民は大変盛り上がっていたようです。

さて今日の本題は昭和9年の開港記念日のことです。

この年には横浜貿易新報社が主催して、「濱の美味い物土産物投票」なんていうイベントをやっていたのです。

投票が始まってから連日、途中経過が新聞紙上を賑わしています。

そしてダントツの1位に輝いたのは「中川の牛肉」(吉田町)でした。2位は「花見せんべい」(伊勢佐木町)、3位は「中島屋の支那饅頭」(敷島座横)。

敷島座というのは今の伊勢佐木町4丁目ぐらいのところにあった劇場です。皆さん、肉まんを頬張りながら観劇していたのでしょうかね。

↑ 詳しく読んでみたい方は、この画像をクリックしてくださいね。

↑ 6位以下はこちらをクリック。

さすが「わかなの蒲焼」が6位に食い込んでいます。驚きは「魚時」のお弁当が2つもランク入りしていることです。

あとは「八十八の蒲焼」、「矢島のハム」、「天吉の天ぷら」、「聘珍樓の支那料理」、「野毛おでん」、「江戸徳の蒲焼」、「泉平のいなり寿司」など。これらは今でも現役でご商売をなさっています。

さて、ここで注目したいのは、このイベントが「濱の美味い物 土産物」と銘打っていることです。土産物ですから必ずしも食べ物とは限りません。

お土産になるなら何でもいいわけです。それなのに、ここに掲載されているのは、1軒だけ除いてすべてが食べ物なのです。

その貴重な1軒が「若松屋のワイシャツ」。おそらく仕立券付きの生地だったのでしょう。

いまネットで検索してもほとんど情報が得られませんが、当時は評判のお店だったに違いありません。

記事にはこんな写真も掲載されています。説明を見ると、お店の人たちが投票用紙をトラックで運びこんできたそうです。

翌日にはさらに下位のモノが紹介されています。

「みのや支店の豆大福」。

「勝烈庵のカツ」、「太田なわのれんの牛鍋」。ずいぶん下の方なんですねぇ。

さらに翌日からは各店舗の紹介シリーズが始まりました。

第1回はトップになった「中川の牛肉」です。その店主のお話しのなかで、牛肉の消費がどんどん減少してきていることが語られています。

どの店もなかなか面白いことが書いてありますが、詳しくは現物をお読みいただければと思います。

神奈川県立図書館、新聞ライブラリーがお勧めです。

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね

←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね